「気づけば嘘をついてしまう」「子どもの虚言癖が心配」「身近な人が虚言癖で困っている」――このような悩みを抱えていませんか?

虚言癖とは、単なる冗談やその場しのぎの嘘とは異なり、習慣的・無意識的に嘘をついてしまう傾向を指します。本人に悪意がなくても、繰り返される虚言は人間関係に大きな影響を及ぼし、周囲の信頼を失う原因となります。

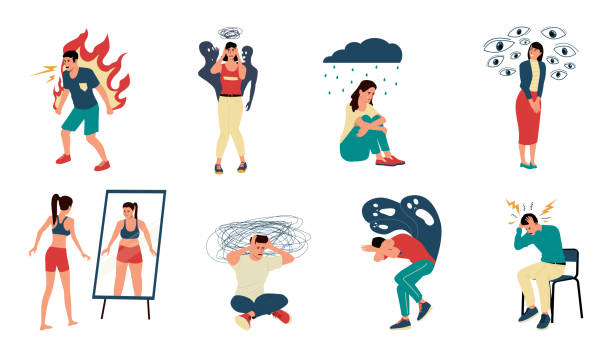

その背景には承認欲求や劣等感などの心理的要因、子どもの発達過程での特性、さらには発達障害や精神的な疾患が関与している場合もあります。

本記事では、「虚言癖とは何か」という基本から、原因・特徴、子どもの虚言癖の対応方法、大人のケース、そして虚言癖の治し方まで徹底解説します。

「虚言癖は治せるのか?」「本人や家族はどう対応すればよいのか?」と悩んでいる方にとって、解決のヒントとなる内容をまとめました。

虚言癖とは?

「虚言癖」という言葉は日常でも耳にする機会がありますが、実際には単なる「嘘つき」とは異なる概念です。

ここでは、虚言癖の定義や特徴、一般的な嘘との違い、そして周囲に与える影響について解説します。

- 虚言癖の定義と一般的な特徴

- 嘘をつく習慣と虚言癖の違い

- 虚言癖が周囲に与える影響(信頼関係・人間関係)

それぞれの詳細について確認していきます。

虚言癖の定義と一般的な特徴

虚言癖とは、本人に明確な目的や利益がないにもかかわらず、無意識的あるいは習慣的に嘘をついてしまう傾向を指します。

一般的な嘘は「自分を守るため」「利益を得るため」など明確な動機がありますが、虚言癖では「気づけば嘘をついていた」というケースが多く見られます。

特徴としては、話の内容が誇張される、事実と異なる体験談を語る、自分を良く見せるために話を作るなどが挙げられます。

虚言癖は本人に悪意がない場合でも繰り返されるため、周囲から「信用できない人」という印象を持たれやすいのが問題点です。

心理的背景としては、承認欲求や劣等感、不安や孤独感などが関係していることが多いとされています。

嘘をつく習慣と虚言癖の違い

日常生活の中で誰しも「嘘」をつくことはあります。

例えば「体調が悪いから休む」と言って本当は遊びに行く、相手を傷つけないために「似合っているよ」と答えるなど、目的のある嘘は一般的です。しかし、虚言癖の場合は違います。

虚言癖は「意識的に嘘を選んでいる」というよりも、「無意識に嘘をついてしまう」ことが多く、本人でさえ後から内容を忘れたり、矛盾する発言をすることがあります。

また、嘘をつくことで得られる利益よりも「その場をつくろう」意識が強く働くのも特徴です。

つまり、嘘をつく習慣はコントロール可能な範囲ですが、虚言癖は衝動的・習慣的であり、心理的な問題や発達特性が関わっている可能性がある点で大きく異なります。

虚言癖が周囲に与える影響(信頼関係・人間関係)

虚言癖は、本人にとっては一時的な安心感や自己防衛の手段である場合がありますが、繰り返されることで周囲との信頼関係を大きく損ないます。

例えば、友人に誇張した話を続けるうちに「この人の話は本当かわからない」と思われたり、職場で嘘を重ねることで「業務を任せられない」と評価が下がったりすることがあります。

家族の場合も「信じたいけれど信じられない」という葛藤が生まれ、関係が悪化することも少なくありません。

また、虚言癖のある人自身も「信じてもらえない」「孤立する」という悪循環に苦しむことがあります。

つまり虚言癖は本人だけでなく、周囲の人々に心理的負担や不信感を与える重大な問題となり得るのです。

虚言癖の心理的背景

虚言癖には単なる「嘘をつく癖」以上の心理的背景が隠れています。

承認欲求や劣等感、自己防衛、孤独感や不安など、本人の心の状態が深く関与していることが多いのです。ここでは、虚言癖を引き起こす代表的な心理的要因について解説します。

- 承認欲求や劣等感が強い人に多い理由

- 自己防衛・失敗を隠すための嘘

- 孤独感や不安を埋めるための虚言

それぞれの詳細について確認していきます。

承認欲求や劣等感が強い人に多い理由

虚言癖は、承認欲求が強い人や劣等感を抱えている人に多い傾向があります。

「自分を良く見せたい」「他人より優れていると思われたい」という気持ちが強いと、実際の自分との差を埋めるために嘘をついてしまうのです。

例えば、学歴や経歴を誇張したり、実際には体験していない成功談を語るといった行動が見られます。

これは一時的に相手の関心や尊敬を得られるものの、後に矛盾が生じれば信頼を失う結果になります。

劣等感が強い人ほど「本当の自分では受け入れてもらえない」と感じやすく、虚言で自分を大きく見せようとします。

この心理は本人も自覚が薄い場合があり、無意識に嘘が積み重なってしまうことも少なくありません。

自己防衛・失敗を隠すための嘘

虚言癖の背景には「自分を守るための防衛反応」としての嘘も存在します。

例えば、仕事でのミスを隠すために「上司に確認した」と言ったり、遅刻の理由を「電車が遅れた」と偽るなど、失敗を責められる不安から嘘をついてしまうのです。

このような防衛的な虚言は一度使うと「次も嘘で切り抜けよう」という習慣化につながりやすくなります。

また、幼少期に過度に叱責されて育った人は「本当のことを言うと怒られる」という経験が刷り込まれ、自己防衛として嘘をつく傾向を持ちやすいといわれます。

虚言が防衛手段になっている場合、本人にとっては「嘘をつく=生き残るための方法」となっているため、改善には安心できる環境作りが不可欠です。

孤独感や不安を埋めるための虚言

孤独感や不安を強く抱えている人も、虚言癖を持ちやすいといわれています。

例えば、友人や家族に関心を持ってほしいあまり「体調が悪い」「大変な経験をしている」と話を作り、注目を集めようとするケースがあります。

このような虚言は「構ってほしい」「愛されたい」という心のサインであることが多く、本人も悪意なく嘘を重ねてしまうのです。

また、孤独を感じやすい人は「本当の自分では相手にされない」と思い込み、虚言で自分を飾ることで安心を得ようとします。

しかし、その場しのぎの嘘は長期的には孤立を深め、さらに不安を強める悪循環に陥ります。

孤独感からの虚言は、安心感を与える人間関係や専門家の支援によって改善が期待できます。

虚言癖の原因

虚言癖は単なる「嘘をつく性格」と片付けられるものではなく、心理的要因や性格的傾向、さらには発達障害や精神疾患といった医学的背景が関与している場合もあります。

ここでは、虚言癖を引き起こす代表的な原因を3つに分けて解説します。

- ストレスや不安からくる一時的な嘘

- 性格傾向(自己顕示欲・承認欲求の強さ)

- 発達障害・精神疾患が背景にある場合

それぞれの詳細について確認していきます。

ストレスや不安からくる一時的な嘘

虚言癖の原因のひとつに、強いストレスや不安から生じる一時的な嘘があります。

例えば、学校や職場での失敗を隠すために事実を偽る、家庭での人間関係のストレスを軽減するために虚構の話をするなど、心理的負担から逃れる目的で嘘をついてしまうのです。

こうした嘘は一時的には本人を守る効果がありますが、繰り返されることで習慣化し、やがて虚言癖として定着してしまうことがあります。

また、強い不安を抱える人は「本当のことを言うと嫌われる」「責められる」という恐怖心から、無意識に嘘を選択する傾向もあります。

特に子どもや思春期の若者に多く見られ、この段階で適切なサポートを受けることが、虚言癖を深刻化させないために重要です。

性格傾向(自己顕示欲・承認欲求の強さ)

虚言癖は、性格的な傾向とも深い関わりがあります。

特に自己顕示欲が強い人や、承認欲求が強い人は「自分を良く見せたい」「注目されたい」という気持ちから、事実を誇張したり、存在しない経験を語ることがあります。

例えば、実際には達成していない成功を語ったり、有名人とのつながりを強調するなどが典型的です。これらは一時的に優越感や承認を得られますが、後に矛盾が明らかになれば信頼を失うリスクが高まります。

承認欲求が強すぎる人ほど「嘘をつかないと自分の価値が認められない」と感じやすく、虚言が癖になっていきます。

このような性格傾向が虚言癖の温床となることは少なくなく、改善のためには自己肯定感を高める取り組みが欠かせません。

発達障害・精神疾患が背景にある場合

虚言癖の背景には、発達障害や精神疾患が関与しているケースもあります。

例えば、ASD(自閉スペクトラム症)の人はコミュニケーションの特性から事実と空想の境界が曖昧になりやすく、結果的に虚言と受け取られる発言をしてしまうことがあります。

ADHD(注意欠如・多動症)の人は衝動性が強く、深く考えずに嘘を口にしてしまう傾向があるとされています。

また、境界性パーソナリティ障害や演技性パーソナリティ障害、虚偽性障害(ミュンヒハウゼン症候群)なども虚言癖と関連することがあります。

これらの場合、本人の意思や性格の問題ではなく、医学的な背景が強く関わっているため、カウンセリングや心理療法、必要に応じて薬物療法などの専門的サポートが求められます。

虚言癖を改善するには、この背景を正しく理解することが重要です。

虚言癖と病気との関係

虚言癖は必ずしも「病気」とは限りませんが、背景に精神疾患や発達特性が隠れている場合もあります。

社会不安障害やうつ病などの不安・気分障害、また人格障害や虚偽性障害などと関連することが知られています。ここでは、虚言癖と病気との関係について詳しく見ていきましょう。

- 社会不安障害・うつ病との関連

- 人格障害(演技性パーソナリティ障害・境界性パーソナリティ障害)との違い

- 虚偽性障害(ミュンヒハウゼン症候群)との関連

それぞれの詳細について確認していきます。

社会不安障害・うつ病との関連

虚言癖は、社会不安障害やうつ病などの精神疾患と関連する場合があります。

社会不安障害を持つ人は「人にどう見られるか」に強い不安を抱きやすく、その不安を避けるために「できもしないことをできると言う」「失敗を隠すために嘘をつく」といった行動に出ることがあります。

また、うつ病の人も「弱みを見せたくない」「周囲に心配をかけたくない」という心理から、症状を隠すための嘘を重ねる場合があります。

これらは本人の意思というよりも、疾患による不安や自己否定感が虚言として表れているケースです。

虚言癖が強く見られるときは、単なる性格ではなく、不安障害や気分障害の一症状である可能性を考える必要があります。

人格障害(演技性パーソナリティ障害・境界性パーソナリティ障害)との違い

虚言癖は人格障害の一部として現れることもあります。

特に演技性パーソナリティ障害の人は、注目を集めるために話を誇張したり虚偽のエピソードを語ったりする傾向があります。

また、境界性パーソナリティ障害では「見捨てられ不安」が強いため、相手の関心を引くために嘘をつくことがあります。

ただし、これらの場合は虚言だけでなく、人間関係の不安定さや感情の起伏の激しさなど、他の特徴的な症状を伴います。

つまり「虚言癖=人格障害」ではなく、人格障害の中の一症状として虚言が見られるケースがあるという位置づけです。

違いを理解しないまま「嘘をつくから人格障害だ」と決めつけることは誤解につながるため注意が必要です。

虚偽性障害(ミュンヒハウゼン症候群)との関連

虚言癖と混同されやすい病気に「虚偽性障害(ミュンヒハウゼン症候群)」があります。

これは、自分が病気であるかのように装い、症状を誇張したり嘘の病歴を語ったりする精神疾患です。

目的は他者の注目や同情を得ることであり、しばしば医療機関を受診して検査や治療を求めることもあります。

虚言癖との違いは、虚言そのものが「病気の症状」となっている点です。

虚偽性障害の人は嘘をつくことで一時的に安心感を得ますが、その行動が繰り返されることで医療や人間関係に深刻な問題を引き起こします。

単なる「嘘つき」と片付けられるものではなく、精神医学的な治療が必要な疾患です。

虚言癖が医療や健康問題に絡む場合は、この障害の可能性も考慮されます。

虚言癖がもたらすリスク

虚言癖は一時的には本人を守る役割を果たす場合もありますが、長期的には人間関係や社会生活に深刻な悪影響を及ぼします。

周囲の信頼を失うだけでなく、本人自身も精神的に追い詰められ、二次的なメンタル不調につながるリスクが高いのです。

ここでは、虚言癖がもたらす主なリスクについて解説します。

- 人間関係の悪化と孤立

- 職場や学校での信頼低下

- 精神的負担と二次的なうつ・不安障害

それぞれの詳細について確認していきます。

人間関係の悪化と孤立

虚言癖の最も大きなリスクは、人間関係の悪化と孤立です。

本人は相手の関心や信頼を得るつもりで嘘をついていても、繰り返されるうちに「この人の話は信用できない」と思われ、友人や家族から距離を置かれるようになります。

特に親しい関係ほど「裏切られた」と感じやすく、信頼関係が壊れやすいのです。その結果、本人は孤独感を深め、さらに嘘でつじつまを合わせるという悪循環に陥ることがあります。

孤立が強まると、社会生活だけでなく心の健康にも悪影響が及び、自己肯定感の低下や不安感の増大につながります。

つまり虚言癖は、本人が望む「人からの承認」とは逆の結果を生み、人間関係を破壊してしまう大きなリスクを持っています。

職場や学校での信頼低下

虚言癖は職場や学校においても深刻な問題を引き起こします。

業務上の報告で虚偽を含めてしまうと、同僚や上司の信頼を失い、重要な仕事を任せてもらえなくなる可能性があります。

小さな嘘でも積み重なると「この人の言うことは信用できない」と評価され、キャリアや人間関係に大きな影響を与えます。

学校でも、成績や出来事を偽ることで教師や友人との信頼関係が崩れ、孤立を深めることにつながります。

また、虚言を指摘されることで本人が恥ずかしさや罪悪感を感じ、さらに嘘を重ねてしまうケースも少なくありません。

社会生活において信頼は大きな資産であり、虚言癖はその信頼を著しく損なうリスクがあるため、早期に改善へ取り組む必要があります。

精神的負担と二次的なうつ・不安障害

虚言癖を持つ人は、嘘を重ねるたびに「矛盾がばれないか」という強い不安を抱えます。

この不安は精神的な負担となり、慢性的なストレスや緊張感を生み出します。

さらに「信じてもらえない」「また嘘をついてしまった」という自己否定感が強まり、うつ病や不安障害といった二次的なメンタル疾患を引き起こすことがあります

。特に、孤立や信頼喪失が進むと「自分はダメな人間だ」という思考に陥りやすく、精神的なダメージは深刻化します。

虚言癖は本人だけでなく、周囲の人間関係や社会生活に影響を及ぼすため、「性格の問題」と放置せず、必要に応じて心理療法やカウンセリングを利用することが重要です。

早期に対処することで、二次的なメンタル不調を防ぐことができます。

虚言癖と発達障害との関係

虚言癖は単なる性格の問題と見られがちですが、発達障害の特性が関係している場合もあります。

特にASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)といった発達障害では、本人に悪意がなくても結果的に「嘘をついた」と受け取られてしまうケースがあります。

ここでは、発達障害との関係について詳しく解説します。

- ASD(自閉スペクトラム症)の特性と嘘

- ADHD(注意欠如・多動症)との関連性

- 発達特性による「嘘」と虚言癖の区別

それぞれの詳細について確認していきます。

ASD(自閉スペクトラム症)の特性と嘘

ASD(自閉スペクトラム症)の人は、コミュニケーションや社会的な相互理解に独特の特性を持っています。

そのため、事実と想像の境界があいまいになったり、相手に合わせるために話を誇張したりすることがあります。

本人には「騙そう」という意図がなくても、結果的に周囲からは「嘘をついている」と受け取られてしまうことがあるのです。

例えば、友人との会話で「自分も同じ経験をした」と事実と異なることを口にするケースがありますが、これは相手に共感したい気持ちや場を保ちたい心理からくるものです。

ASDにおける虚言は、悪意ある虚言癖とは区別すべきであり、本人の特性を理解することが重要です。

適切な支援や理解があれば改善や適応が可能になります。

ADHD(注意欠如・多動症)との関連性

ADHD(注意欠如・多動症)の人は、不注意や衝動性の強さが特徴です。

この衝動性のために「深く考えずに口にしてしまったこと」が嘘と受け取られることがあります。

例えば、宿題をしていないのに「やった」と答えてしまう、遅刻した理由をとっさに作り上げるといった行動です。

本人は悪意を持っていなくても、瞬間的にその場を取り繕うために嘘をついてしまうのです。

ADHDに関連する虚言は、計画性のある虚言癖とは異なり、衝動的・一時的であることが多い点が特徴です。

支援としては、衝動をコントロールする方法を学ぶことや、環境を整えてストレスを減らすことが有効です。

ADHDの特性を理解することで、単なる「嘘つき」と誤解されるのを防ぐことができます。

発達特性による「嘘」と虚言癖の区別

発達障害に関連する「嘘」と虚言癖は似ているようで異なります。

発達特性による嘘は、多くの場合「相手に合わせたい」「その場を切り抜けたい」という瞬間的な反応や認知の特性から生じるもので、必ずしも習慣化しているわけではありません。

一方で虚言癖は、動機が曖昧にもかかわらず習慣的に嘘をつき続ける点が特徴です。

つまり、発達障害に伴う嘘は「特性由来のコミュニケーションのズレ」であるのに対し、虚言癖は心理的要因や性格的傾向が強く影響しています。

この違いを理解せずに一括りに「嘘つき」としてしまうと、本人や家族が不要な苦しみを抱えることになります。

正確な区別を行うためには、医療機関での評価やカウンセリングを通じて背景を丁寧に確認することが不可欠です。

子どもの虚言癖

子どもの虚言癖は、大人のそれとは少し異なる性質を持っています。

成長の一環として空想や一時的な嘘が出てくるのは自然なことですが、背景に心理的要因や環境の問題が隠れている場合もあります。

ここでは、子どもの虚言癖の特徴や心理、注意すべきケース、そして親が取るべき対応方法について解説します。

- 成長過程に見られる空想や一時的な嘘

- 子どもが嘘をつく心理(注目を引きたい・叱られたくない)

- 虚言が問題行動になるケース(いじめ・トラブル隠し)

- 親が取るべき正しい対応と声かけ

それぞれの詳細について確認していきます。

成長過程に見られる空想や一時的な嘘

子どもの虚言には、成長過程において自然に現れるものがあります。

幼児期には想像力が豊かで「空想の友達がいる」「ヒーローになった」など事実とは異なる話をすることがよくあります。

これらは発達の一環であり、必ずしも「嘘」として捉える必要はありません。

小学生になると、社会的なルールを学ぶ中で「バレない嘘」を試すことがありますが、これも成長の一過程です。

重要なのは、それが一時的なもので自然に収束するかどうかです。長期間続いたり、明らかに事実と異なる話を繰り返す場合は「虚言癖」として注意する必要が出てきます。

親や周囲の大人は発達段階を理解し、ただ叱るのではなく成長の一部として受け止める姿勢が求められます。

子どもが嘘をつく心理(注目を引きたい・叱られたくない)

子どもが嘘をつく大きな理由は「注目を集めたい」「叱られたくない」という心理にあります。

例えば「先生に褒められた」と事実と違うことを言うのは、親からもっと注目してほしいサインかもしれません。

また、宿題を忘れたときに「学校に置いてきた」と言うのは、叱責を避けるための防衛反応です。こ

れらは悪意のある虚言ではなく、子どもの心の未熟さや不安から生まれるものです。

ただし、このような嘘が繰り返されると「本当のことを言えない」習慣につながりかねません。

そのため、子どもの嘘を単に責めるのではなく「なぜ嘘をついたのか」という心理に注目することが大切です。背景を理解することで、子どもの心を守りつつ改善に導くことができます。

虚言が問題行動になるケース(いじめ・トラブル隠し)

子どもの虚言が特に注意を要するのは、いじめやトラブルを隠すために嘘をつくケースです。

例えば「物をなくした」と言いながら実際はいじめで取られていたり、「転んだ」と言って本当は友達に叩かれたなど、深刻な問題を隠そうとすることがあります。

また、学校での不登校や成績不振を「体調不良」と虚偽でごまかすケースもあります。こ

のような虚言は単なる成長過程の嘘とは異なり、子どもがSOSを出しているサインである可能性が高いのです。

親や教師が嘘を表面的に捉えて叱るだけでは、問題が隠されたまま悪化してしまいます。

虚言の裏にある状況を丁寧に探り、必要であれば学校や専門機関と連携してサポートすることが重要です。

親が取るべき正しい対応と声かけ

子どもの虚言に直面したとき、親が大切にすべきことは「叱責よりも理解」です。

強く叱ると「本当のことを言うと怒られる」という学習につながり、嘘を隠す習慣を強めてしまいます。

まずは「どうしてそう言ったの?」と優しく聞き、子どもの気持ちを受け止めることが重要です。

その上で「本当のことを言っても大丈夫」という安心感を与える声かけを心がけましょう。

例えば「失敗しても大丈夫だよ」「本当のことを教えてくれてありがとう」といった言葉が効果的です。

また、家庭で信頼関係を築くことも欠かせません。

安心できる環境の中で育つことで、子どもは自然と嘘を減らし、正直に話せるようになります。虚言癖の改善には、親の対応が大きな鍵となります。

大人の虚言癖に多いパターン

大人の虚言癖は子どもの場合と異なり、社会生活や人間関係に直接的な影響を及ぼします。

特に職場や学校、恋愛・家庭内での嘘は信頼を大きく損ない、深刻なトラブルに発展することも少なくありません。

ここでは、大人によく見られる虚言のパターンを整理して解説します。

- 職場や学校で見られる虚言の例

- 恋愛・家庭内での虚言(浮気隠し・自己正当化)

- 虚言癖と自己愛・承認欲求の関係

それぞれの詳細について確認していきます。

職場や学校で見られる虚言の例

大人の虚言癖は、職場や学校といった社会生活の場で特に問題化しやすいです。

例えば、仕事での失敗を隠すために「相手に確認済み」と虚偽報告をしたり、成果を誇張して上司にアピールするケースがあります。

学生の場合も「提出したのに先生が紛失した」と言って課題未提出を隠すなどが典型的です。

これらの嘘は短期的には本人を守る効果がありますが、長期的には信頼を失い、評価や人間関係に深刻な悪影響を及ぼします。

また、虚言が積み重なると矛盾が生じやすく、結果的に嘘が暴かれるリスクが高まります。

職場や学校での虚言は「一度信頼を失うと回復が難しい」ため、特に注意が必要なパターンといえるでしょう。

恋愛・家庭内での虚言(浮気隠し・自己正当化)

恋愛関係や家庭内でも、虚言癖は深刻な問題を引き起こします。典型的な例としては浮気を隠すための嘘や、金銭トラブルを正当化するための虚偽です。

また、「仕事が忙しいから連絡できなかった」と事実を隠すケースも多く見られます。

これらの虚言は相手を安心させるつもりで始まることもありますが、繰り返されるうちに不信感が募り、関係性の破綻につながります。

家庭内では「ギャンブルや浪費を隠す」「約束を守らなかったことを嘘でごまかす」といった虚言もあり、信頼を根本から揺るがす要因になります。

恋愛や家庭は信頼関係が基盤であるため、虚言はその基盤を崩壊させる危険性が高いのです。早期の対応や誠実な対話が不可欠となります。

虚言癖と自己愛・承認欲求の関係

大人の虚言癖は、自己愛や承認欲求と強く関係していることが多いです。

「自分を良く見せたい」「相手より優位に立ちたい」という気持ちが強すぎると、事実を誇張したり、存在しない体験を語ることがあります。

例えば、過去の成功を大げさに話す、有名人とのつながりを強調するといった虚言です。

これらは一時的に自尊心を満たし、相手からの評価を得ることにつながりますが、繰り返されると逆に信用を失う結果になります。

虚言癖と自己愛の関係は特に「承認が得られないと不安になる人」に強く表れやすく、嘘が自己肯定感を支える手段になってしまうのです。

改善には、虚言ではなく「ありのままの自分を受け入れてもらう」経験を積むことが大切です。

虚言癖の治し方・改善方法

虚言癖は「性格だから仕方ない」と諦める必要はありません。

背景にある心理や行動パターンを理解し、適切な方法を実践することで改善することが可能です。

ここでは、自分でできるセルフケアから専門的な治療まで、虚言癖の治し方を段階的に紹介します。

- 自分でできるセルフチェックと記録法

- 信頼関係を築くためのトレーニング

- 認知行動療法(考え方の修正)

- カウンセリング・心理療法の活用

- 発達障害や精神疾患がある場合の医療的治療

それぞれの詳細について確認していきます。

自分でできるセルフチェックと記録法

虚言癖を改善する第一歩は、自分がどのような場面で嘘をつきやすいのかを知ることです。

セルフチェックとして「嘘をついた場面・きっかけ・その後の気持ち」を日記やメモに記録すると、自分のパターンが見えてきます。

例えば「叱られたくないとき」「注目されたいとき」など、嘘を選んでしまう状況が把握できれば、その代わりとなる行動を考えることが可能になります。

また、嘘をつかずに本当のことを話せた場面を記録することも有効です。

「正直に話しても大丈夫だった」という成功体験を可視化することで、自己肯定感を高めながら改善へとつなげられます。

まずは小さな気づきから始めることが、虚言癖克服の第一歩です。

信頼関係を築くためのトレーニング

虚言癖の改善には「正直に話しても信頼される」という体験が不可欠です。

そのためには、日常生活で小さな約束を守ることから始めると効果的です。

例えば「時間を守る」「できないことはできないと言う」といった基本的な行動を積み重ねることで、周囲からの信頼が少しずつ回復していきます。

信頼関係を築くトレーニングとしては、家族や友人と「正直に話す練習」を行い、嘘を使わずに自分を表現する経験を増やすことも大切です。

また、相手に受け入れてもらう安心感が得られると「嘘でごまかさなくても大丈夫」という認識が育ちます。

信頼を取り戻すには時間がかかりますが、誠実な行動を継続することが最も効果的なトレーニングになります。

認知行動療法(考え方の修正)

虚言癖の背景には「本当の自分では受け入れてもらえない」という思い込みが隠れていることが多くあります。

認知行動療法(CBT)は、そうした否定的な考え方を修正し、現実的で前向きな思考に置き換える心理療法です。

例えば「正直に言ったら嫌われる」という考えを「正直な方が信頼されるかもしれない」と再構築していきます。

また、段階的に正直に話す練習を重ね、少しずつ「嘘をつかなくても大丈夫」という成功体験を積み上げることも行われます。

認知行動療法は専門家の支援のもとで進められますが、再発予防にも有効とされています。虚言癖が慢性化している場合や、自分だけでは改善が難しいと感じる場合に特におすすめの方法です。

カウンセリング・心理療法の活用

虚言癖が強く、日常生活や人間関係に大きな影響を与えている場合は、カウンセリングや心理療法を受けることが効果的です。

専門家との対話を通じて「なぜ嘘をついてしまうのか」「どのような心理状態が背景にあるのか」を整理でき、自分では気づけないパターンを理解できます。

また、安心できる環境で本音を話す経験は「正直でいても大丈夫」という感覚を育てることにつながります。

心理療法では、認知行動療法以外にも精神分析的アプローチや対人関係療法など、本人に合った方法が選ばれます。

カウンセリングは虚言癖そのものの改善だけでなく、自己肯定感やコミュニケーション能力の向上にも役立つため、長期的な効果が期待できます。

発達障害や精神疾患がある場合の医療的治療

虚言癖の背景にASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)などの発達障害、あるいはうつ病や人格障害などの精神疾患がある場合は、医療的な治療が必要になります。

発達障害に伴う虚言は、衝動性や認知特性からくるものであるため、環境調整や行動療法が有効です。

うつ病や不安障害が背景にある場合は、抗うつ薬や抗不安薬などの薬物療法が併用されることもあります。

人格障害や虚偽性障害(ミュンヒハウゼン症候群)と関連している場合は、長期的な心理療法や精神科治療が不可欠です。

重要なのは「虚言癖=本人の性格の問題」と決めつけず、医学的背景を適切に評価し、必要に応じて専門機関の支援を受けることです。これにより改善の可能性が大きく高まります。

虚言癖を持つ人への接し方

虚言癖を持つ人と接する際、周囲の対応次第で状況が改善することもあれば、逆に悪化してしまうこともあります。

頭ごなしに否定するのではなく、理解を示しながらも適切な距離感を保つことが大切です。

ここでは、虚言癖を持つ人への接し方のポイントを紹介します。

- 否定や責めるのではなく理解を示す

- 境界線を引きつつ関わる方法

- 家族や周囲ができる具体的なサポート

それぞれの詳細について確認していきます。

否定や責めるのではなく理解を示す

虚言癖を持つ人に対して「また嘘をついている」「信用できない」と強く責めてしまうと、本人はますます防衛的になり、嘘を重ねる傾向が強まります。

虚言の背景には承認欲求や不安、孤独感などがあるため、頭ごなしに否定するのではなく「そう感じたんだね」と受け止める姿勢が大切です。

もちろん虚言を事実として受け入れる必要はありませんが、相手の気持ちや不安を理解する態度を示すことで、本人が「本当のことを話しても大丈夫」と思える安心感につながります。

理解を示しつつも、虚言そのものを肯定しない姿勢を持つことが、信頼関係を維持しながら改善につなげる第一歩です。

境界線を引きつつ関わる方法

虚言癖のある人に振り回されないためには、適度な境界線を引いて関わることが必要です。

虚言をすべて真に受けてしまうと、こちらが疲弊したり、不要なトラブルに巻き込まれるリスクがあります。

そのため「事実確認が必要なことはしっかり確かめる」「信じるかどうかを曖昧にせず、冷静に対応する」といった工夫が重要です。

また、本人の嘘に感情的に反応するのではなく、「その話については確認が必要だね」と落ち着いて伝えることで、虚言を助長しにくくなります。

境界線を保つことは「距離を取る」ことではなく、「相手の虚言に巻き込まれず、必要以上に影響を受けない」ための姿勢です。

適度な距離感が、本人との関係を安定させるカギとなります。

家族や周囲ができる具体的なサポート

虚言癖を持つ人にとって、家族や周囲のサポートは非常に大きな支えとなります。

具体的には「嘘を責めるのではなく、正直に話せたときに評価する」「安心して本音を言える環境を作る」といった関わりが有効です。

例えば、子どもであれば「本当のことを言ってくれてありがとう」と伝えることで正直に話す習慣が身につきやすくなります。

大人の場合も「正直に話してくれる方が安心できる」と伝えることで、虚言よりも誠実さの価値を実感できます。

また、虚言が深刻な場合には専門機関やカウンセラーへの相談を促すことも重要です。

家族が一人で抱え込まず、専門家と連携して支える体制を整えることで、本人の改善を後押しできます。サポートは「信頼を回復するきっかけ」になるのです。

よくある質問(FAQ)

Q1. 虚言癖は病気ですか?

虚言癖そのものは医学的に独立した病名ではありませんが、背景に精神疾患や発達障害が隠れている場合があります。

例えば、虚偽性障害(ミュンヒハウゼン症候群)、演技性パーソナリティ障害、境界性パーソナリティ障害などでは、虚言が症状の一部として現れることがあります。

また、社会不安障害やうつ病の人が「弱みを隠すため」に嘘をつくケースもあり、一見すると虚言癖のように見えることがあります。

そのため、虚言癖を単なる「性格の問題」と決めつけるのは危険です。

本人が嘘をやめられず生活や人間関係に支障がある場合は、病気の一症状として捉え、心療内科や精神科など専門機関に相談することが推奨されます。

Q2. 子どもの嘘と虚言癖はどう見分ける?

子どもの嘘は成長過程の一部として自然に出てくることがあります。

空想を話す、失敗を隠すために一時的に嘘をつく、といった行動は必ずしも虚言癖ではありません。

一方、虚言癖の可能性があるのは「嘘が習慣化して繰り返される」「矛盾があっても平然と嘘を続ける」「周囲との信頼関係に悪影響が出ている」といったケースです。

重要なのは「嘘の頻度」と「生活への影響」です。

例えば、学校や家庭で虚言が原因でトラブルが続く場合や、本人が嘘を自覚していないような場合は、単なる子どもの成長によるものではなく、虚言癖として対応が必要になることがあります。

発達の段階や心理的背景を見極めることが大切です。

Q3. 虚言癖は治るのですか?

虚言癖は改善可能です。特に、本人が「嘘をやめたい」と自覚し、改善に向けた取り組みを始めれば、状況は大きく変わります。

セルフチェックや記録を通して「嘘をついてしまう場面」を把握すること、信頼関係を築くトレーニング、そして認知行動療法やカウンセリングといった心理的アプローチは有効です。

また、虚言癖が発達障害や精神疾患に関連している場合は、医療的サポートが必要になることもあります。

改善には時間がかかりますが、継続的なサポートを受けながら誠実な体験を積み重ねていくことで、嘘をつかなくても安心して生活できるようになります。

つまり、虚言癖は「治らない病気」ではなく、努力と支援によって改善できる行動傾向です。

Q4. 発達障害のある人は虚言癖になりやすい?

発達障害を持つ人の中には、結果的に「嘘をついている」と誤解されやすい行動をとる場合があります。

ASD(自閉スペクトラム症)の場合は、想像と現実の境界が曖昧になり、相手に合わせるために事実と異なる発言をすることがあります。

ADHD(注意欠如・多動症)の場合は、衝動的に口にした言葉が嘘のように受け取られることがあります。

ただし、これらは必ずしも「虚言癖」とは異なり、発達特性によるコミュニケーション上のズレであることが多いのです。

そのため、発達障害の人が「虚言癖を持っている」と一概に決めつけるのは誤解につながります。

背景を理解したうえで適切な支援を受けることで改善や適応は十分に可能です。

Q5. 虚言癖の人とは距離を置いた方がいいですか?

虚言癖の人と接する際には、完全に距離を置く必要はありませんが、境界線を意識して関わることが大切です。

虚言をそのまま信じ込んでしまうと、こちらが振り回されてストレスを抱えることになります。

そのため「事実確認が必要な内容は確認する」「感情的に反応しない」など、冷静な対応が望まれます。

また、虚言を責めるのではなく、正直に話せたときに評価するなどポジティブな関わりを持つことで改善を後押しできます。

ただし、虚言が深刻で自分の生活や心の健康に悪影響を与える場合は、適度な距離を取ることも必要です。

本人へのサポートと同時に、自分自身を守る視点を持つことが重要です。

虚言癖は「背景理解と適切な対応」で改善できる

虚言癖は単なる「嘘つき」というレッテルではなく、心理的な要因や発達特性、時には精神疾患が関与している複雑な行動傾向です。

大切なのは「嘘を責めること」ではなく、「なぜ嘘をついてしまうのか」という背景を理解することです。

子どもの場合は成長過程の一時的な嘘であることも多く、大人の場合は承認欲求や劣等感、社会的な不安が関わっているケースがあります。

改善のためには、セルフチェックや信頼関係の再構築、カウンセリングや認知行動療法などの心理的支援が有効です。

また、発達障害や精神疾患が背景にある場合は、専門的な治療が不可欠です。

虚言癖は「治らないもの」ではなく、正しい理解と適切な対応によって改善・克服が可能です。