「人にどう思われるかが怖い」「批判されるのではと不安で人付き合いを避けてしまう」

――こうした悩みを抱える人は少なくありません。

単なる内向的な性格や人見知りと思われがちですが、実は回避性パーソナリティ障害(Avoidant Personality Disorder:AvPD)という心の病気の可能性があります。

回避性パーソナリティ障害は、強い劣等感や拒絶への恐れから人間関係を回避し、日常生活や仕事に大きな支障をもたらす特徴を持っています。

本記事では「回避性パーソナリティ障害とは何か」をはじめ、その原因や症状、他の疾患との違い、治療・改善法、さらに家族や周囲がどのように接すべきかまでを詳しく解説します。

正しい理解とサポートがあれば改善の可能性は十分にあり、克服に向けた第一歩を踏み出すことができます。

回避性パーソナリティ障害とは?

回避性パーソナリティ障害(Avoidant Personality Disorder:AvPD)は、対人関係における強い不安や劣等感から、人と関わることを極端に避けてしまう心の障害です。

単なる人見知りや内向的性格とは異なり、社会生活や仕事に深刻な影響を及ぼすことが特徴です。

ここでは、その定義や特徴、他の似た疾患との違い、発症の背景について解説します。

- 定義と特徴(DSM-5の診断基準を踏まえて)

- 内向的性格や社交不安障害との違い

- 発症の背景(性格傾向と環境要因)

それぞれの詳細について確認していきます。

定義と特徴(DSM-5の診断基準を踏まえて)

回避性パーソナリティ障害は、アメリカ精神医学会の診断基準であるDSM-5において正式に定義されているパーソナリティ障害の一つです。

主な特徴は「批判や拒絶に対する極端な恐れ」「自分は他者より劣っているという強い思い込み」「人間関係を築きたい気持ちはあるのに、拒絶される不安から避けてしまう」という点にあります。

例えば、職場での新しい仕事を任されても「失敗して迷惑をかける」と強く不安を感じて断ってしまう、友人と交流したいのに「嫌われるのでは」と考えて距離を置いてしまうなど、行動が大きく制限されます。

内向的な性格とは異なり、本人にとっては強い苦痛を伴い、社会的機能が大きく低下するのが特徴です。

内向的性格や社交不安障害との違い

回避性パーソナリティ障害は「内向的な性格」や「社交不安障害」と混同されやすいですが、重要な違いがあります。

内向的な人は一人の時間を好む傾向がありますが、それが必ずしも苦痛を伴うわけではありません。

一方、回避性パーソナリティ障害の人は本当は人と関わりたいのに「拒絶される恐怖」が強すぎて関係を避けてしまうのです。

また、社交不安障害(社交不安症)は「人前で話す」「初対面の人と会う」など特定の状況で強い不安を感じますが、回避性パーソナリティ障害では日常生活全般にわたり慢性的かつ広範囲に対人不安が存在します。

つまり、回避性パーソナリティ障害は性格の傾向や一時的な不安とは異なり、長期的に人間関係や生活の質を制限する疾患なのです。

発症の背景(性格傾向と環境要因)

回避性パーソナリティ障害の発症には、生まれ持った性格傾向と成育環境の両方が関わると考えられています。

例えば、もともと不安を感じやすく慎重な気質を持つ子どもが、幼少期に過度な批判や拒絶、いじめ、過干渉などを経験すると、「自分は価値がない」「人と関わると傷つく」といった否定的な自己イメージが形成されやすくなります。

また、家庭内で安心できる経験が乏しい場合や、成功体験を積む機会が少なかった場合も発症リスクを高めます。

さらに、社会的に人間関係を重視する文化的背景や、失敗を許容しにくい環境も影響します。

つまり、回避性パーソナリティ障害は「生まれつきの性格」だけではなく、成長過程での経験や環境要因が重なって形成される心の障害なのです。

回避性パーソナリティ障害の原因

回避性パーソナリティ障害は、単一の要因で生じるものではなく、遺伝的な要素、性格傾向、幼少期の体験、心理的背景、そして社会文化的な環境が複雑に絡み合って発症すると考えられています。

ここでは代表的な原因を詳しく見ていきましょう。

- 遺伝的要因・気質的要素

- 幼少期の体験(虐待・過干渉・拒絶経験)

- 心理的要因(自己否定感・過度な劣等感)

- 社会文化的背景(人間関係の価値観・同調圧力)

それぞれの詳細について確認していきます。

遺伝的要因・気質的要素

研究によると、回避性パーソナリティ障害の背景には遺伝的要因や生まれ持った気質が関与しているとされています。

例えば、不安を感じやすい、緊張しやすい、慎重で新しい環境に適応するのに時間がかかるといった気質は、回避的な行動傾向につながりやすいといわれます。

こうした傾向は性格の一部であり必ずしも病気に直結するわけではありませんが、環境要因が重なることで発症リスクが高まります。

遺伝的に不安感受性が高い場合、ストレスに対して強い反応を示しやすく、対人関係の場面で「傷つくかもしれない」という恐れが過剰になりやすいのです。

つまり、気質は土台であり、そこに環境の影響が加わることで障害へと発展する可能性があります。

幼少期の体験(虐待・過干渉・拒絶経験)

回避性パーソナリティ障害の発症に大きな影響を与えるのが幼少期の体験です。

例えば、親から過度に叱責される、愛情を十分に感じられない、過干渉で自由が制限される、同級生からいじめや拒絶を受ける――といった経験は、子どもに「自分は愛される価値がない」「人は自分を否定する」という認知を植え付けやすくなります。

こうした否定的な経験は自己肯定感を低下させ、人間関係に対する恐怖や不安を強める要因となります。

また、失敗を許容されず常に高い期待をかけられて育つことも、他者からの評価に過敏になり、回避的な行動へとつながりやすくなります。

幼少期の安心感の不足や否定的体験は、成長後の人格形成に深く影響を与えるのです。

心理的要因(自己否定感・過度な劣等感)

心理的な側面では、自己否定感や強い劣等感が回避性パーソナリティ障害の大きな原因となります。

自分を「価値のない存在」と感じたり、他者と比較して「自分は劣っている」と考えたりする思考パターンが強い人は、人間関係において常に不安を抱えやすくなります。

例えば「どうせ嫌われる」「自分の意見は間違っているに違いない」といった思考は、他人との関わりを避ける行動につながります。

これらは過去の体験や性格傾向から強化される場合もあれば、失敗や挫折を繰り返す中で形成される場合もあります。

否定的な自己イメージが固定化すると、人間関係を築きたい気持ちがあっても恐怖が勝ってしまい、回避行動を強める結果となるのです。

社会文化的背景(人間関係の価値観・同調圧力)

個人の要因に加えて、社会文化的背景も回避性パーソナリティ障害の形成に影響します。

例えば、日本のように「和を重んじる文化」や「失敗を許容しにくい社会」では、批判や拒絶を過剰に恐れやすくなります。

また、SNSの普及により他人と比較する機会が増えた現代では、「自分は劣っている」「他人に否定されるかもしれない」という意識が強まりやすい環境にあります。

さらに、過度な同調圧力や社会的評価を重視する風潮も、対人不安を増幅させる要因となります。

つまり、回避性パーソナリティ障害は個人の問題だけでなく、社会全体の価値観や文化的背景によっても影響を受けるものだといえるのです。

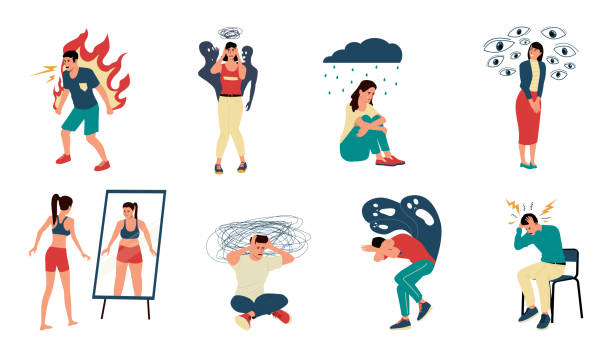

主な症状と特徴

回避性パーソナリティ障害の症状は単なる人見知りや内向的性格とは異なり、日常生活や人間関係に深刻な影響を及ぼします。

ここでは代表的な症状と特徴を詳しく解説します。

- 対人関係の回避(親密さを避ける、孤立)

- 批判や拒絶への過敏さ

- 強い不安や劣等感

- 社会生活や仕事への影響

- 他者との比較や自己否定の繰り返し

それぞれの詳細について確認していきます。

対人関係の回避(親密さを避ける、孤立)

回避性パーソナリティ障害の最も顕著な特徴は対人関係の回避です。

本人は本当は人と親しくなりたい、友人や恋人を作りたいと願っていても、「拒絶されるのでは」「嫌われるのでは」という強い不安から、自ら距離を取ってしまいます。

その結果、親密な人間関係を築けず孤立する傾向が強まります。

例えば、誘われても断ってしまう、SNSなどでも深く交流しないなど、関わりたい気持ちと避けたい気持ちが葛藤するのが特徴です。

単なる「一人が好き」という内向的気質とは異なり、本人にとっては孤立が大きな苦痛である点が重要です。

人との距離を保ちすぎることで社会的スキルを伸ばす機会を失い、さらに孤立感が深まる悪循環に陥りやすいのです。

批判や拒絶への過敏さ

回避性パーソナリティ障害の人は、他者からの批判や拒絶に対して非常に敏感です。

些細な指摘や表情の変化にも「自分は嫌われているのでは」「否定されているのでは」と過剰に反応してしまいます。

このため、人との関わりに強いストレスを感じ、親密な関係を築くことが困難になります。

また、批判を恐れるあまり挑戦を避けたり、自分の意見を言えなくなったりすることも多く見られます。

例えば、会議で意見を求められても「間違えたら笑われる」と考え沈黙してしまうなどです。

この過敏さは本人の努力不足ではなく、心の障害としての特徴であり、周囲の理解が不可欠です。

批判を過度に恐れることが、生活の制限や孤立の一因となります。

強い不安や劣等感

回避性パーソナリティ障害の根底には、強い不安感と劣等感があります。

自分は他者より劣っている、価値がない、失敗すれば見放される――こうした否定的な思い込みが常に心の中にあるため、人との関わりが大きな心理的負担になります。

その結果、仕事や学業で本来の力を発揮できなかったり、挑戦の機会を逃したりすることも多く見られます。

さらに、劣等感が強いため他人の成功や評価に敏感に反応し、ますます自己否定を強めてしまう傾向もあります。

これらの思考パターンは長期的に固定化しやすく、本人の行動や選択に大きな制限を与えます。

つまり、不安や劣等感そのものが、回避行動を強化する要因となっているのです。

社会生活や仕事への影響

回避性パーソナリティ障害は社会生活や仕事にも深刻な影響を及ぼします。

例えば、上司や同僚と関係を築けず孤立する、批判を恐れて仕事に積極的に取り組めない、人前で話す機会を避けて昇進やキャリアアップのチャンスを逃す――といったことが頻繁に起こります。

また、対人不安のために学校や職場に通うこと自体が困難になるケースもあります。

本人は「もっと頑張らなければ」と思っていても、不安と恐怖が先立ち行動に移せないのです。

その結果、社会的な孤立や経済的不安に直面し、二次的にうつ病や不安障害を併発することも少なくありません。

社会適応の難しさは、この障害の大きな特徴のひとつです。

他者との比較や自己否定の繰り返し

回避性パーソナリティ障害の人は、常に他者との比較をしてしまう傾向があります。

「自分は他の人より劣っている」「あの人はうまくできるのに、自分はできない」と考え、そこから強い自己否定につながります。

この思考パターンは日常的に繰り返され、劣等感を強化し、ますます人間関係を避ける要因となります。

また、比較や自己否定が強いと、些細な成功や褒め言葉も「本心ではない」と受け止められず、自己肯定感が高まりにくいのが特徴です。

こうした思考のループは回避行動を強め、生活の質を著しく下げる結果を招きます。

自分を責めるクセを和らげるには、専門的な支援や認知行動療法による考え方の修正が有効とされています。

他の疾患との違い

回避性パーソナリティ障害は、他の精神疾患や気質と混同されやすい特徴があります。

特に社交不安障害(あがり症)、自己愛性パーソナリティ障害、HSP(敏感気質)などと似た部分があり、誤解されやすいのです。

ここではそれぞれの違いを解説します。

- 社交不安障害(あがり症)との違い

- 自己愛性パーソナリティ障害との違い

- HSP(敏感気質)との違い

それぞれの詳細について確認していきます。

社交不安障害(あがり症)との違い

社交不安障害は、人前で話す、初対面の人と接するといった特定の場面で強い不安や緊張を感じる疾患です。

例えばプレゼンや会議、試験など特定状況に限られて不安が生じることが多いです。

一方で、回避性パーソナリティ障害は特定の場面に限らず、日常生活のあらゆる対人関係で慢性的に不安を感じます。

また、社交不安障害の人は「練習すれば慣れる」という改善が見られる場合もありますが、回避性パーソナリティ障害は長期的で根深く、本人の性格傾向と結びついている点が異なります。

つまり「場面限定の不安」か「生活全般にわたる不安」かが、大きな違いです。

自己愛性パーソナリティ障害との違い

自己愛性パーソナリティ障害は、他者からの賞賛を強く求め、自分の価値を誇張して捉える傾向が特徴です。

一見すると自信があるように見えますが、実際には批判に非常に弱く、否定されると激しく動揺する面があります。

これに対し、回避性パーソナリティ障害は「劣等感」や「拒絶への恐怖」が中心にあり、自分を過大評価するのではなく、むしろ「自分は価値がない」と強く思い込み、関係を避けてしまいます。

両者は「批判に弱い」という共通点がありますが、自己愛性は外向的に振る舞うのに対して、回避性は内向的で孤立に向かう点が決定的な違いです。

つまり「他者から承認を得たい」のか「拒絶を避けたい」のか、動機が正反対なのです。

HSP(敏感気質)との違い

近年注目されているHSP(Highly Sensitive Person:敏感気質)は、環境や人間関係の刺激に敏感に反応する性質を持つ人を指します。HSPは必ずしも病気ではなく、気質の一つとして説明されます。

一方で、回避性パーソナリティ障害は「拒絶されることへの強い恐怖」と「人との関わりを避けてしまう行動」が特徴です。

HSPの人も他人の言動に傷つきやすい傾向がありますが、それが必ずしも人間関係の回避につながるわけではありません。

つまり、HSPは「刺激に敏感な気質」、回避性パーソナリティ障害は「慢性的な不安と回避行動を伴う疾患」という違いがあります。両者を混同せず理解することが大切です。

うつ病・不安障害との併発可能性

回避性パーソナリティ障害は、うつ病や不安障害と併発するケースが多いとされています。

人間関係を避け続けることによる孤立感、劣等感の積み重ね、社会生活の困難さが、抑うつ状態や強い不安を引き起こすのです。

例えば、対人関係のストレスから慢性的な緊張が続き、不眠や食欲不振など身体症状を伴うこともあります。

また「自分は社会に適応できない」という思考が強まることでうつ病を発症する人も少なくありません。

不安障害やパニック障害を同時に抱えるケースもあり、複数の疾患が絡み合うことで治療が難しくなる場合もあります。

そのため、単に「性格の問題」と捉えず、併発の可能性を考慮した上で早期に専門家へ相談することが重要です。

回避性パーソナリティ障害の治し方・改善法

回避性パーソナリティ障害は「性格だから治らない」と誤解されやすいですが、実際には心理療法や薬物療法、セルフケアや支援を組み合わせることで改善が期待できます。

ここでは代表的な治療・改善法について解説します。

- 心理療法(認知行動療法・対人関係療法)

- 薬物療法(抗不安薬・抗うつ薬の補助的使用)

- 自己理解とセルフケア(思考記録・小さな成功体験)

- グループ療法・ピアサポートの活用

それぞれの詳細について確認していきます。

心理療法(認知行動療法・対人関係療法)

回避性パーソナリティ障害の治療において中心となるのは心理療法です。

特に有効とされるのが認知行動療法(CBT)で、否定的な思考パターン(例:「どうせ嫌われる」「自分は劣っている」)を修正し、現実的で柔軟な考え方を身につけることを目指します。

小さな成功体験を積み重ねながら「人と関わっても大丈夫」という感覚を養うことができます。

また、対人関係療法(IPT)は人間関係の中で生じる問題に焦点を当て、より適応的なコミュニケーション方法を学ぶアプローチです。

心理療法は短期間で劇的な変化を起こすものではありませんが、継続的に取り組むことで徐々に人間関係の不安が和らぎ、社会適応力を高めていく効果が期待できます。

薬物療法(抗不安薬・抗うつ薬の補助的使用)

回避性パーソナリティ障害の治療において、薬物療法は補助的な役割を果たします。

例えば、強い不安や緊張が日常生活に大きな支障を与えている場合には、抗不安薬や抗うつ薬が処方されることがあります。

これにより不安や抑うつ症状を軽減し、心理療法に取り組みやすくする効果が期待できます。

ただし、薬だけで根本的に改善することは難しく、あくまで「生活を支え、治療を進めやすくするための手段」として使われます。

また、副作用や依存のリスクもあるため、医師の指導のもとで慎重に使用することが大切です。

薬物療法と心理療法を組み合わせることで、より効果的な改善が期待できます。

自己理解とセルフケア(思考記録・小さな成功体験)

治療の一環として重要なのが自己理解とセルフケアです。

自分がどのような場面で強い不安を感じるのかを記録し、思考や行動のパターンを客観的に把握する「思考記録法」は有効なセルフケアの一つです。

また、「必ず失敗する」といった極端な考え方を修正し、小さな成功体験を積み重ねることも効果的です。

例えば、人に挨拶する、短時間だけ会話を試みるなど、無理のない範囲で段階的に行動を広げることで、徐々に自信をつけることができます。

さらに、睡眠・食事・運動といった基本的な生活習慣を整えることも心の安定に欠かせません。

自己理解とセルフケアは、日々の実践で徐々に「不安にとらわれない生き方」を築く基盤となります。

グループ療法・ピアサポートの活用

グループ療法やピアサポートも回避性パーソナリティ障害の改善に役立ちます。

同じ悩みを持つ人々と交流することで、「自分だけではない」という安心感を得られ、孤立感を軽減できます。

また、グループの中で段階的にコミュニケーションの練習を行うことで、人間関係に対する不安を和らげる効果もあります。

ピアサポートでは、体験者同士が支え合い、互いの工夫や回復のヒントを共有することが可能です。

こうした場は安心して自分を表現できる環境となり、自己肯定感を回復する助けになります。

個人療法に加えてグループ療法やピアサポートを取り入れることで、回避性パーソナリティ障害の改善がより現実的なものとなるでしょう。

家族や周囲の接し方のポイント

回避性パーソナリティ障害の人を支える際には、家族や友人、職場の同僚といった周囲の理解と接し方が非常に重要です。

否定的な対応や強制は逆効果となり、むしろ症状を悪化させてしまう可能性があります。

ここでは、家族や周囲ができる具体的なサポートのポイントを解説します。

- 否定せず受け止める姿勢

- 無理に行動を強制しない

- 安心できる人間関係を支える

- 医療・カウンセリングへの橋渡し

それぞれの詳細について確認していきます。

否定せず受け止める姿勢

回避性パーソナリティ障害を持つ人は、もともと強い劣等感や拒絶への恐怖を抱えているため、周囲から否定されたり批判されたりするとさらに自尊心が低下してしまいます。

そのため、家族や友人は否定せずに受け止める姿勢を意識することが大切です。

例えば「そんなこと考えなくていい」と切り捨てるのではなく、「そう感じているんだね」と共感を示すことが有効です。

本人が安心して気持ちを表現できる環境を作ることで、信頼関係が強まり、治療や改善への意欲にもつながります。周囲の理解と受容は、本人が「自分は一人ではない」と感じられる大きな支えとなります。

無理に行動を強制しない

回避性パーソナリティ障害の人に対して「もっと人と関われ」「頑張って挑戦しなさい」といった強制は逆効果になることがあります。

本人は関わりたい気持ちを持ちながらも、不安や恐怖が強すぎて行動に移せない状態にあります。

そのため、無理に行動を押し付けるのではなく、小さなステップを尊重することが大切です。

例えば「今日は挨拶だけで十分」「少しだけ一緒に外出してみよう」といった段階的な目標設定が有効です。

強制ではなく寄り添いながら支えることで、本人が自ら行動を選び取る力を育てることができます。

周囲のサポートは「背中を押す」のではなく「隣で一緒に歩く」姿勢が求められます。

安心できる人間関係を支える

回避性パーソナリティ障害の改善には、本人が安心できる人間関係を持つことが重要です。

批判や拒絶への恐怖を和らげるには、「自分をそのまま受け入れてくれる存在」が必要不可欠です。

家族や友人が安全基地となり、失敗しても否定されない環境を提供することで、本人は少しずつ社会との関わりに挑戦できるようになります。

また、信頼関係が築かれた人とのポジティブな経験は、自己肯定感を回復させる大きな助けとなります。

安心できる人間関係を支えることは、薬や治療以上に本人の心の安定に寄与する場合があり、長期的な改善の土台となります。

医療・カウンセリングへの橋渡し

回避性パーソナリティ障害は本人だけの力で改善するのが難しいため、医療機関やカウンセリングへの橋渡しが重要です。

しかし、本人は「病気と思われるのが怖い」「行っても意味がない」と考え、受診をためらうことが少なくありません。

その際、家族や周囲が「一緒に行こう」「話を聞いてもらうだけでもいい」といった形で寄り添うことが有効です。

無理に連れて行くのではなく、安心感を与えながら専門家につなげることが大切です。

医療やカウンセリングの場では、本人が安心して気持ちを整理し、改善に向けた具体的な方法を学ぶことができます。

周囲のサポートがあることで、治療への一歩を踏み出しやすくなるのです。

回復・改善の可能性

回避性パーソナリティ障害は「一生治らない病気」と誤解されることがありますが、実際には適切な治療や支援を受けることで改善が期待できます。

時間はかかるものの、段階的に症状が軽減し、人間関係や社会生活に前向きに取り組めるようになるケースも多くあります。ここでは、回復の可能性とそのために重要なポイントを解説します。

- 治療を続けることで改善するケース

- 長期的支援と環境調整の重要性

- 自己肯定感を育むことが回復のカギ

- 再発を防ぐための生活習慣の工夫

それぞれの詳細について確認していきます。

治療を続けることで改善するケース

回避性パーソナリティ障害は短期間で劇的に変化する病気ではありません。

しかし、心理療法や薬物療法を継続することで少しずつ改善するケースが報告されています。

認知行動療法を通じて否定的な思考を修正したり、小さな行動の成功体験を積み重ねたりすることで、対人不安は徐々に軽減されていきます。

また、医師やカウンセラーとの信頼関係が深まることで、治療への抵抗感が薄れ、より積極的に取り組めるようになることもあります。

「改善には時間がかかる」という前提を理解し、焦らず続けることが大切です。

長期的な視点で治療に取り組めば、社会生活への参加や人間関係の再構築が可能になります。

長期的支援と環境調整の重要性

回復のためには、長期的な支援と環境の調整が不可欠です。

例えば、学校や職場での理解が得られれば、不安を抱えながらも安心して生活することができます。

逆に、否定や批判が多い環境では改善が妨げられ、症状が悪化するリスクが高まります。

また、家族が否定せず支える姿勢を持ち続けることも大切です。安心できる環境は、心理療法や薬物療法の効果を高める役割を果たします。

本人が「安心できる場がある」と感じることが、長期的な改善に直結します。

つまり、医療的な治療だけでなく、生活環境や人間関係を含めた総合的な支援が必要なのです。

自己肯定感を育むことが回復のカギ

回避性パーソナリティ障害の人は、強い劣等感や自己否定感を抱えているため、自己肯定感を育むことが回復の大きなカギになります。

例えば「小さな成功を認める」「自分の気持ちを大切にする」といった日常的な積み重ねが、徐々に自信を回復させます。家族や周囲が「できていること」に注目し、肯定的な言葉をかけることも効果的です。

カウンセリングやグループ療法を通じて、安心して自分を表現できる場を持つことも自己肯定感の向上につながります。

自分の価値を認められるようになると、対人関係への恐怖が弱まり、社会との関わりを持ちやすくなります。

自己肯定感の回復は、治療や支援の中でも特に重要なテーマです。

再発を防ぐための生活習慣の工夫

回避性パーソナリティ障害は一度改善しても、環境の変化やストレスによって症状が再び強まることがあります。

そのため、再発を防ぐための生活習慣の工夫が重要です。具体的には、規則正しい睡眠やバランスの取れた食事、適度な運動を取り入れることが心身の安定につながります。

また、ストレスを抱え込みすぎないように、趣味やリラクゼーション、マインドフルネスなどのストレス対処法を日常に取り入れることも効果的です。

さらに、自分の不安や気持ちを記録して客観的に見直す「思考日記」なども再発予防に役立ちます。

生活習慣を整えることで、心の揺らぎに対して柔軟に対応できる力が養われ、長期的な安定を維持しやすくなります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 回避性パーソナリティ障害は治りますか?

回避性パーソナリティ障害は「完全に治る」というよりも、治療や支援を通じて症状を和らげ、生活の質を改善していくことが可能な障害です。

心理療法や薬物療法、セルフケアを続けることで、人間関係への恐怖や劣等感が軽減し、社会生活に前向きに取り組めるようになるケースが多く報告されています。

改善には時間がかかりますが、焦らず段階的に取り組めば克服は十分に可能です。

Q2. 内向的な性格との違いは?

内向的な人は一人でいることを好む傾向がありますが、それが必ずしも苦痛を伴うわけではありません。

一方で回避性パーソナリティ障害は「本当は人と関わりたいのに、拒絶される恐怖から避けてしまう」という特徴を持ち、本人にとって強い苦痛となります。

つまり、性格の範囲に収まる内向性とは異なり、日常生活や仕事に大きな支障をもたらす点で疾患として扱われます。

Q3. 薬だけで治すことはできますか?

薬物療法は不安や抑うつを和らげ、心理療法を進めやすくする補助的な役割を果たします。

しかし、薬だけで根本的に改善することは難しいとされています。

認知行動療法や対人関係療法など心理的アプローチと組み合わせることで、長期的な改善が期待できます。薬はあくまで「生活を支えるサポートツール」と考えるのが適切です。

Q4. 家族はどう支えればいいですか?

家族ができる最も大切なことは否定せずに受け止める姿勢です。

「頑張れ」「もっと行動しろ」と強制するのではなく、「あなたの気持ちを理解している」と伝えることで安心感を与えられます。

また、医療機関やカウンセリングへの橋渡しをサポートしたり、安心できる環境を整えたりすることも有効です。

家族が安心の拠り所となることで、本人の回復意欲を高めることにつながります。

Q5. 職場や学校での配慮は必要ですか?

はい、必要です。回避性パーソナリティ障害を持つ人にとって、批判や拒絶の少ない環境は改善に直結します。

学校ではいじめや誤解を防ぐための情報共有、職場では過度な叱責を避け、安心して働ける環境を整えることが重要です。

環境が整うことで心理療法やセルフケアの効果も高まり、社会生活への適応が進みやすくなります。

Q6. 克服した人の体験談はありますか?

回避性パーソナリティ障害は改善までに時間がかかりますが、実際に心理療法やセルフケアを継続して克服した人の体験談は数多くあります。

小さな成功体験を積み重ねることで人間関係に前向きになれた、グループ療法で安心できる仲間に出会い孤立感が和らいだ、家族や周囲の支えで徐々に自信を取り戻した――といった事例が報告されています。

こうした体験は「改善は可能である」という希望を示す重要な証拠となります。

回避性パーソナリティ障害は理解と支援で改善できる

回避性パーソナリティ障害は、批判や拒絶への恐怖から人間関係を避けてしまう心の障害です。

しかし、それは「性格の問題」ではなく、治療や支援によって改善できる疾患です。

心理療法や薬物療法、セルフケアに加え、家族や周囲の理解とサポートがあれば、社会生活や人間関係を取り戻すことは十分に可能です。

大切なのは「一人で抱え込まないこと」と「正しい知識を持つこと」です。

回避性パーソナリティ障害は、理解と支援によって克服に向かうことができるのです。