「自分はHSPかもしれない」と感じたとき、多くの人が気になるのが「HSPに診断はあるのか?」「診断書をもらえるのか?」という点です。

HSP(Highly Sensitive Person)は病気ではなく、生まれ持った気質であるため、医学的な正式診断や公的な診断書は存在しません。

しかし、セルフチェックで特徴を把握したり、心療内科や精神科などの医療機関で相談することで、不安障害やうつ病など併存する症状が見つかる場合もあります。

その際には、学校や職場で配慮を受けるために医師が診断書を発行するケースもあります。

本記事では、HSP診断の正しい理解、診断書が必要となる場面、自己診断テストや病院での対応について詳しく解説します。自分や大切な人がHSPかもしれないと感じている方は、ぜひ参考にしてください。

HSPとは?診断できるものなのか

「自分はHSPかもしれない」と思ったとき、多くの人が「病院で診断できるのか?」「診断書はあるのか?」と疑問に感じます。

結論からいうと、HSPは病気ではなく、正式な診断基準や診断書は存在しません。

HSPは心理学的に提唱された概念であり、精神医学の診断マニュアル(DSM-5など)には記載がないため、病院で「HSPです」と診断されることはないのです。

ここでは、HSPの定義、病気ではなく気質である理由、そして診断書がない背景について整理します。

- HSP(Highly Sensitive Person)の基本的な定義

- HSPは病気ではなく「気質」

- 診断書が存在しない理由

それぞれの詳細について確認していきます。

HSP(Highly Sensitive Person)の基本的な定義

HSPとは、アメリカの心理学者エレイン・N・アーロン博士によって提唱された概念で、日本語では「とても敏感な人」「繊細な人」と訳されます。

人口の約15〜20%がHSPに該当するとされ、光や音、匂いなどの感覚刺激、人間関係の微妙な変化、相手の感情などに強く反応しやすい特徴があります。

これは病気ではなく、神経系が生まれつき敏感に働くことによる気質のひとつです。

HSPであること自体は異常ではなく、良い面としては共感力が高い、創造性に富むといった特性もあります。

HSPは病気ではなく「気質」

HSPは医学的な疾患ではなく、生まれ持った気質です。そのため「診断」や「治療」という枠組みで語られるものではありません。

うつ病や不安障害などの精神疾患とは異なり、HSPそのものは病気として扱われないのです。

ただし、刺激に敏感で疲れやすい、ストレスを受けやすいといった特性から、心身の不調につながることもあります。

その場合は「HSPだから病気」というわけではなく、「HSPの特性によってストレスが溜まりやすく、その結果として不調が出ている」と理解するとよいでしょう。

診断書が存在しない理由

HSPには公的な診断基準が存在しないため、医師が「HSPです」と記載した正式な診断書を発行することはできません。

診断書は、医学的に認められた疾患(うつ病や適応障害など)に対してのみ発行されるものだからです。

ただし、HSPの特性が原因で強いストレスや不安、うつ症状を抱えている場合には、その症状に対して医師が診断を行い、休職や学校での配慮を受けるための診断書を発行することはあります。

つまり、「HSPそのものの診断書」は存在しない一方で、「HSPに伴う不調に対する診断書」は存在し得るのです。

HSPの診断方法

HSP(Highly Sensitive Person)は病気ではないため、医学的に確立された診断基準や検査方法は存在しません。

しかし、自分自身の特性を理解するための自己診断テストや、専門家によるカウンセリング・心理検査を通して、自分がHSPに当てはまるかどうかを確認することは可能です。

また、精神科や心療内科では「HSPそのものの診断」はできませんが、不安やうつ症状など併存する症状については診断・治療を受けられます。ここではHSPを理解するための代表的な方法を紹介します。

- 自己診断テスト・チェックリスト(アーロン博士の質問票など)

- 医師やカウンセラーによる聞き取り・心理検査

- 精神科や心療内科での対応の現状

それぞれの詳細について確認していきます。

自己診断テスト・チェックリスト(アーロン博士の質問票など)

HSPの代表的な診断ツールとして知られているのが、アーロン博士によって作成された自己診断チェックリストです。

これは「人の感情に影響を受けやすい」「大きな音や強い光が苦手」「忙しい日が続くと疲労感が強い」など、日常生活での感覚や行動に関する質問に答えることで、自分がHSPの特徴を持っているかどうかを把握できます。

こうした自己診断テストはインターネットや書籍などで簡単に試すことができ、気軽にHSPの傾向を知る第一歩となります。

ただし、あくまでセルフチェックであり、医学的な診断ではない点を理解しておきましょう。

医師やカウンセラーによる聞き取り・心理検査

HSPの診断書は存在しませんが、医師やカウンセラーによる聞き取りや心理検査を通して、自分の特性や不調の背景を整理することが可能です。

カウンセリングでは「人間関係で疲れやすい」「刺激に敏感で疲労が抜けにくい」などの相談に対して、心理士がチェックリストや会話をもとにHSP傾向を確認します。

また、必要に応じて性格検査(MMPIやYGテストなど)を行う場合もあります。これらは医学的な「診断」ではなく、特性理解と生活改善のための参考資料と考えると良いでしょう。

精神科や心療内科での対応の現状

精神科や心療内科では「HSPそのものの診断」は行っていません。HSPは病気ではなく気質であるため、医学的な診断名としては扱われないからです。

しかし、HSPの人が抱えやすい「不安」「抑うつ」「睡眠障害」などの症状に対しては、専門医による診断や治療を受けることができます。

例えば、強い不安がある場合には「不安障害」、気分の落ち込みが続く場合には「うつ病」と診断されることがあります。

その際には診断書を発行してもらい、学校や職場での配慮につなげられるケースもあります。

つまり、HSPは診断できなくても、関連する症状については医師に相談する価値が大いにあるのです。

HSPの診断書はもらえる?

HSP(Highly Sensitive Person)は病気ではなく「気質」であるため、医学的な診断基準や診断名は存在しません。

そのため、医師が「HSPです」と記載した正式な診断書を発行することはできません。

しかし、HSPの特性によって不安や抑うつ、強い疲労感などの症状が出ている場合には、関連する精神疾患として診断を受け、その病名で診断書を発行してもらえることがあります。

また、学校や職場での配慮が必要なときには、医師が「精神的な配慮が必要」と記載した診断書を作成するケースもあります。

ここでは「HSPそのものの診断書が存在しない理由」「併存症がある場合の診断書」「学校や職場での対応」「カウンセラーの意見書との違い」を整理します。

- HSPそのものの診断書は存在しない

- 「うつ病」「不安障害」など併存症がある場合の診断書

- 学校・職場で配慮を受けるために医師が書くケース

- カウンセラーによる意見書・所見との違い

それぞれの詳細について確認していきます。

HSPそのものの診断書は存在しない

HSPは心理学的に提唱された概念であり、精神医学の診断基準(DSM-5など)に含まれていません。

そのため、医師が「診断名:HSP」として診断書を出すことはできません。診断書は公的な証明文書であるため、医学的に認められた疾患でなければ記載できない仕組みになっているのです。

したがって、HSPの人が診断書を求めても「HSPそのもの」を理由としたものは発行されません。

HSPは病気ではなく特性であるため、診断書という形で証明することは不可能であると理解しておくことが大切です。

「うつ病」「不安障害」など併存症がある場合の診断書

HSPの人は刺激に敏感でストレスを受けやすいため、不安障害やうつ病、適応障害などを併発するケースが少なくありません。

その場合、診断は「HSP」ではなく、それらの疾患名で行われます。

例えば、不安感が強く日常生活に支障をきたしている場合は「不安障害」、気分の落ち込みや無気力が長く続く場合は「うつ病」と診断されることがあります。

このように併存症が確認された場合には、医師が診断書を発行し、職場での休職や学校での特別配慮につなげることが可能です。

つまり、診断書はHSPの特性そのものではなく、それに付随する症状や疾患を根拠に発行されるという点を理解しておきましょう。

学校・職場で配慮を受けるために医師が書くケース

HSPに関連した診断書が役立つ場面として多いのが、学校や職場での配慮を受けたいときです。

例えば「音や光に敏感で学習環境に影響がある」「ストレスで体調を崩しやすい」といった理由で、座席の配置や業務内容の調整を求めるケースがあります。

このような場合、医師は「本人には精神的な配慮が必要」と診断書に記載し、環境改善や勤務調整の根拠とします。

必ずしも「HSP」という言葉が診断書に記載されるわけではありませんが、医師の所見があることで配慮を受けやすくなるのは確かです。

安心して学業や仕事を続けるためのサポートにつながる大切な手段です。

カウンセラーによる意見書・所見との違い

HSPに関しては、臨床心理士やカウンセラーが「意見書」「所見」といった形で本人の特性を整理してくれる場合もあります。

ただし、これらはあくまで専門家の意見であり、公的効力を持つ「診断書」ではありません。

診断書は医師のみが発行できるものであり、休職や制度利用など正式な証明として使えるのは医師による診断書だけです。

一方で、カウンセラーの所見は自己理解を深める資料として役立つため、診断書と併用することでより充実したサポートが得られることもあります。

両者の違いを理解して、必要に応じて使い分けることが大切です。

HSPと診断が必要な場面

HSPは病気ではないため「診断名」として扱われることはありませんが、生活や仕事の中で困難を感じる場合には、医師の診断や診断書が役立つことがあります。

特に学校や職場で配慮を受けたいとき、就労支援や休職制度を利用する場合、そして精神的な不調が強く出ているときには、医師の診断を受けることで安心できるサポートにつながります。

ここでは、HSPに関連して診断が必要になる具体的な3つのケースを解説します。

- 学校や職場で配慮を求めたいとき

- 就労支援や休職制度を利用する場合

- 精神的な不調が強く出ている場合

それぞれの詳細について確認していきます。

学校や職場で配慮を求めたいとき

HSPの人は、光・音・人間関係といった刺激に敏感で、学業や仕事に影響が出ることがあります。

例えば「教室のざわめきで集中できない」「オフィスの電話音や人の気配で疲れてしまう」といった状況です。

このようなとき、学校や職場に配慮を求めるために医師の診断書が役立つことがあります。

診断書には「環境調整が必要」「精神的配慮が望ましい」といった内容が記載され、座席の変更や業務量の軽減など具体的な支援につながるケースがあります。

HSPそのものを証明する診断書は存在しませんが、不安や疲労による不調を根拠に、医師の所見を得ることが重要です。

就労支援や休職制度を利用する場合

HSPの人が強いストレスを抱えて働き続けるのは難しい場合があります。

そのようなとき、就労支援サービスや会社の休職制度を利用するために診断書が必要になるケースがあります。

HSP自体の診断書はありませんが、不安障害やうつ病など併存する症状が認められれば、医師は診断名を記載して診断書を発行します。

これにより、休職や労務軽減が認められやすくなり、心身の回復に専念することができます。

制度を利用する際には「HSPだから」ではなく「HSPに関連した不調がある」という形で診断を受けるのが現実的です。

精神的な不調が強く出ている場合

HSPの特性が強く影響し、精神的な不調が日常生活に支障をきたす場合には、医師の診断を受けることが不可欠です。

例えば「不眠が続く」「気分が落ち込んで何もできない」「強い不安感で外出が困難」などの症状が出ているときは、うつ病や不安障害などの可能性も考えられます。

こうした場合、HSPとしての特性を理解するだけでは不十分であり、医学的な診断と治療が必要です。

早めに受診し、必要に応じて診断書を発行してもらうことで、学校や職場での理解を得ながら安心して回復に向かうことができます。

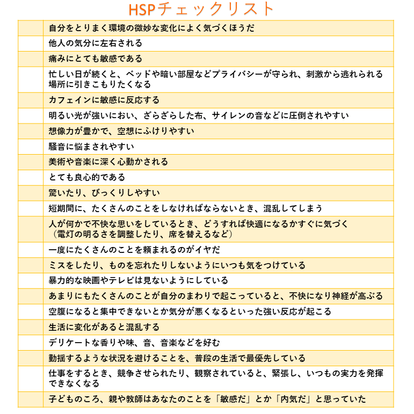

HSPを理解するためのセルフチェック

「自分はHSPかもしれない」と思ったとき、まず役立つのがセルフチェックです。アーロン博士が提唱したHSPチェックリストは世界的に知られており、日本語版も数多く紹介されています。

これは病院で受ける診断とは異なりますが、自分の気質を理解する手がかりになります。

ただし、結果を鵜呑みにするのではなく、解釈の仕方や専門家への相談も大切です。

ここでは「HSPチェックリストの内容」「結果の解釈方法」「自己判断に頼らない重要性」の3つの観点で詳しく解説します。

- HSPチェックリスト(自己診断用の質問例)

- 結果をどう解釈すればいいか

- 自己判断だけに頼らない重要性

それぞれの詳細について確認していきます。

HSPチェックリスト(自己診断用の質問例)

HSPのセルフチェックには、アーロン博士が開発した19項目の質問票がよく使われます。

例えば「人の気分に影響されやすい」「強い光や音に疲れやすい」「芸術や音楽に深く感動する」「短期間で多くのことをこなすと混乱してしまう」といった質問に「はい/いいえ」で答える形式です。

一定数以上が「はい」であれば、HSPの特徴を持つ可能性が高いとされます。

このチェックリストは誰でも簡単に試せるため、自分の敏感さを客観的に把握する第一歩として有効です。

ただし、医学的な診断ではないため、参考指標として活用するのが望ましいです。

結果をどう解釈すればいいか

セルフチェックの結果で「HSP傾向が強い」と出た場合、それは病気の診断ではなく「自分に敏感な特性がある」と理解するのが正しい解釈です。

チェックで高得点を取ったからといって、すぐに病院で治療が必要になるわけではありません。

むしろ、自分の特性を知り「どうすれば疲れにくくなるか」「どんな環境で力を発揮できるか」を考えるきっかけとすることが大切です。

また、結果が低かった場合でも「まったくHSPではない」という断定にはなりません。

セルフチェックはあくまで自己理解を深めるためのツールと考えることが重要です。

自己判断だけに頼らない重要性

セルフチェックはHSPを理解するための有効な手段ですが、それだけに頼るのは危険です。

HSPに似た特徴は、不安障害やうつ病、発達障害(ASDやADHD)などの精神的な不調とも重なることがあります。

そのため「HSPだと思っていたが、実は病気が関係していた」というケースも少なくありません。

特に「強い不安が続く」「日常生活に支障が出ている」といった場合は、自己判断せず専門家に相談することが大切です。

セルフチェックはあくまで入口であり、本格的な対応が必要かどうかを見極めるのは医師やカウンセラーの役割です。

HSPと病気の違い

HSP(Highly Sensitive Person)は病気ではなく「生まれ持った特性」です。

しかし、不安や気分の落ち込みなどの症状が現れることがあり、うつ病や不安障害と混同されることも少なくありません。

そのため「自分は病気なのか、それともHSPなのか」と悩む人は多いです。ここでは「HSPは生まれ持った特性」「うつ病・不安障害との見分け方」「繊細さは病気ではない」という3つの観点から解説し、正しい理解を促します。

- HSPは「生まれ持った特性」

- うつ病・不安障害などとの見分け方

- 誤解されやすい「繊細=病気」ではない

それぞれの詳細について確認していきます。

HSPは「生まれ持った特性」

HSPは医学的に「疾患」として定義されているものではなく、生まれ持った感受性の強さを示す「特性」です。

脳の神経システムが刺激を深く処理する傾向を持っているため、音や光、人の感情などに敏感に反応します。

これは異常ではなく、人口の約15〜20%が持つとされる自然な個性のひとつです。

HSPは、共感力が高い、洞察力に優れる、創造的であるといった強みもあり、必ずしも「弱さ」や「病気」と結びつける必要はありません。

したがって、HSPを正しく理解することは「病気ではなく個性」と捉える第一歩になります。

うつ病・不安障害などとの見分け方

HSPは気質であるのに対し、うつ病や不安障害は医学的に診断される病気です。

例えば、HSPの人は強い刺激に疲れやすく気分が落ち込むことはありますが、それが長期に続き「興味や喜びを感じられない」「何もする気が起きない」といった状態が2週間以上続く場合は、うつ病が疑われます。

同様に、不安障害では「根拠のない強い不安」「パニック発作」などが繰り返し起こることが特徴です。

つまり、HSPの特性と病気の症状は一部似ていますが、持続性・強度・生活への支障度で区別することが大切です。

誤解されやすい「繊細=病気」ではない

HSPは「繊細すぎるから病気なのでは?」と誤解されやすいですが、それは正しくありません。

繊細さはあくまで性格や気質の一部であり、必ずしも治療の対象になるわけではないのです。

ただし、敏感さゆえにストレスを溜めやすく、結果的に精神的な不調を引き起こすことはあります。

大切なのは「繊細=病気」ではなく「繊細さが不調につながることもある」と理解することです。

HSPであることを否定せず、適切な環境づくりやセルフケアを行うことで、繊細さを強みとして活かすことも十分可能です。

HSPと診断に関するよくある誤解

HSPに関しては、インターネットやSNSで多くの情報が飛び交っているため、誤解や混乱が生じやすいテーマです。

特に「HSPは病院で診断されるのか?」「診断書があれば必ず配慮を受けられるのか?」「HSPは治るのか?」といった点で誤解が広がっています。

ここでは、HSPに関する代表的な誤解を3つ取り上げ、正しい理解につなげるために解説します。

- HSPは病院で診断されるもの?

- 診断書があれば配慮が必ず受けられる?

- HSPは「治る」もの?

それぞれの詳細について確認していきます。

HSPは病院で診断されるもの?

よくある誤解のひとつが「病院に行けばHSPと診断してもらえる」という考えです。

しかし、HSPは精神疾患や障害ではなく、生まれ持った気質であるため、精神医学の診断基準(DSM-5など)には含まれていません。

したがって、医師が「診断名:HSP」として診断することはできません。

病院で行われるのは、不安障害やうつ病など併発している可能性のある症状の診断です。

HSPの特性について理解してくれる医師もいますが、正式に「診断」されるものではないという点を押さえておく必要があります。

診断書があれば配慮が必ず受けられる?

診断書があれば必ずしも学校や職場で配慮が受けられるとは限りません。

診断書は「医学的に配慮が必要である」という証明にはなりますが、具体的にどのようなサポートが行われるかは学校や会社の判断に委ねられます。

また、HSPそのものに対する診断書は存在しないため、発行されるのは「うつ病」「不安障害」「適応障害」などの関連する病名です。

診断書を提出することで配慮を受けやすくなるのは事実ですが、それだけで全てが解決するわけではなく、周囲との対話や理解を深めることも欠かせません。

HSPは「治る」もの?

HSPは病気ではなく「気質」なので、「治す」対象ではありません。

HSPの人は一生その特性を持ち続けますが、それは決してマイナスだけではなく、共感力や創造性といった強みを兼ね備えています。

誤解されやすいのは「繊細だから病気のように治療が必要」という考え方ですが、正しくは「環境やセルフケアを整えることで生きやすくなる」というのが本質です。

ただし、HSPの特性が原因で強い不安やうつ症状が出ている場合には、医療的なサポートが必要になります。

HSPそのものを治すのではなく、不調を和らげ、特性を活かして生活できるようにすることが大切です。

HSPの特性を活かすためにできること

HSP(Highly Sensitive Person)は、繊細さや感受性の強さゆえにストレスを感じやすい一方で、共感力や洞察力、創造性などの強みを持つ特性でもあります。

大切なのは「弱み」として捉えるのではなく、自分の資質を理解し、活かしていくことです。

ここでは「自分の敏感さを理解する」「環境調整やストレス対策」「専門家に相談するメリット」という3つの視点から、HSPがより生きやすく、強みを発揮できる方法を解説します。

- 自分の敏感さを理解する

- 環境調整やストレス対策

- 専門家に相談するメリット

それぞれの詳細について確認していきます。

自分の敏感さを理解する

HSPの特性を活かす第一歩は、自分が「刺激に敏感である」という特徴をきちんと理解することです。

「疲れやすい」「人の感情に影響を受けやすい」といった反応は性格の弱さではなく、HSP特有の感受性の高さから来ているものです。

この気質を否定せず、「これは自分の個性」と受け止めることで、自己否定の気持ちが和らぎます。

自分の敏感さを理解することで、苦手な場面を避ける工夫や得意な分野で力を発揮する意識が芽生え、HSPの強みである共感力や洞察力をポジティブに活かせるようになります。

環境調整やストレス対策

HSPの人が生きやすくなるためには、自分に合った環境づくりとストレス対策が不可欠です。

例えば、音や光に敏感な場合は耳栓や遮光カーテンを使う、職場では休憩時間をしっかり取るなどの工夫が有効です。

また、定期的な運動や深呼吸、マインドフルネスなどを取り入れることで自律神経を整え、ストレス耐性を高めることができます。

HSPは周囲の影響を強く受けやすいため、環境をコントロールすることが快適な生活につながります。

無理に人と同じ環境で頑張るのではなく、自分に合うスタイルを作ることが大切です。

専門家に相談するメリット

HSPに悩んでいる場合、心理士や精神科医などの専門家に相談することで大きな安心感を得られます。

HSP自体は病気ではありませんが、強いストレスから不安障害やうつ症状を引き起こすこともあります。

そうした場合、専門家と一緒に生活改善の方法を考えたり、必要に応じて治療を受けることで心が軽くなるでしょう。

また、専門家のカウンセリングを通じて「自分の特性を理解してくれる人がいる」という体験は、HSPの人にとって大きな支えになります。

孤独に悩むよりも、信頼できる相談先を持つことは特性を前向きに活かすための重要なステップです。

医師や専門家に相談すべきサイン

HSPは病気ではなく特性ですが、その敏感さが原因で心身に強い不調を抱えることがあります。

特に、不安や気分の落ち込みが続いたり、日常生活に影響が出ている場合は、自己判断だけで解決しようとせず専門家に相談することが大切です。

ここでは「強い不安や抑うつが続いているとき」「日常生活や仕事・学業に支障が出ているとき」「自己判断で対処できないと感じたとき」という3つのサインについて解説します。

- 強い不安や抑うつが続いているとき

- 日常生活や仕事・学業に支障が出ているとき

- 自己判断で対処できないと感じたとき

それぞれの詳細について確認していきます。

強い不安や抑うつが続いているとき

HSPの人は環境刺激に敏感であるため、不安や抑うつを感じやすい傾向があります。

しかし、それが一時的なものではなく数週間から数か月にわたり続く場合は注意が必要です。

「眠れない」「何をしても楽しくない」「常に不安で落ち着かない」といった症状は、うつ病や不安障害が隠れている可能性もあります。

放置すると心身への負担がさらに大きくなり、回復に時間がかかることも少なくありません。

強い不安や気分の落ち込みが続く場合は、心療内科や精神科などの専門機関に相談するのが安心です。

日常生活や仕事・学業に支障が出ているとき

HSPの敏感さが原因で、仕事や学業に集中できない、外出するのがつらい、コミュニケーションが苦しいなど日常生活に影響が出ている場合は、専門家に相談すべきサインです。

「人の多い場所に行くと極度に疲れる」「職場の音や光で体調が悪くなる」といった症状は、生活の質を大きく下げることにつながります。

こうした状況が続くと、無理に頑張ろうとするあまり心身をさらに追い込んでしまうリスクもあります。

医師やカウンセラーに相談することで、環境調整や休養のアドバイス、必要に応じた診断書の発行など、具体的な支援につながります。

自己判断で対処できないと感じたとき

「自分はHSPだから仕方ない」と思い込み、つらさを抱え込んでしまう人も少なくありません。

しかし、自己判断だけで対処しようとすると、状況が悪化することがあります。

例えば、不眠や体調不良を「気のせい」と片付けてしまう、強い不安を「自分の弱さ」と誤解してしまうと、必要なサポートを受け損ねる危険があります。

もし「自分一人では解決できない」と感じたら、それは専門家に相談すべき重要なサインです。

カウンセラーや医師に話をするだけでも、安心感が得られたり、具体的な改善方法が見つかることが多くあります。

よくある質問(FAQ)

Q1. HSPは病気ですか?

A1. HSP(Highly Sensitive Person)は病気ではなく、生まれ持った「気質」として位置づけられます。

精神医学の診断基準(DSM-5など)にもHSPという診断名は存在しないため、病院で「HSPです」と診断されることはありません。

HSPは人より刺激に敏感で感情に反応しやすい特徴を持つ人を指し、人口の約15〜20%が該当するといわれています。

病気ではないものの、その敏感さによってストレスや疲労、不安などが強く出る場合があり、放置すると心身に不調が生じることもあります。

したがって「病気かどうか」というより「生まれ持った性質」として理解することが大切です。

Q2. HSP診断書はどこで発行してもらえますか?

A2. HSPそのものを証明する診断書は存在しません。

医師が発行する診断書は、医学的に認められた疾患(例:うつ病、不安障害、適応障害など)に対してのみ書かれるものだからです。

ただし、HSPの特性によって心身の不調が強く出ている場合には、その症状に応じて診断名がつき、診断書が発行されることがあります。

例えば「強い不安で就業が難しい」場合は不安障害、「気分の落ち込みが続く」場合はうつ病と診断され、その病名で診断書が出されます。

つまりHSP単体での診断書はありませんが、関連する症状があれば医師に相談することで診断書が得られる可能性はあります。

Q3. HSPかどうかを正確に知る方法は?

A3. HSPかどうかを正確に診断する医学的検査は存在しません。

一般的には、エレイン・N・アーロン博士が作成したHSP自己診断チェックリストを使って傾向を確認します。

質問票には「人の感情に左右されやすい」「音や光に敏感」「多くのことを同時にすると疲れる」などが含まれ、該当数が多いほどHSP傾向が強いとされます。

ただし、これはあくまで自己理解のためのツールであり、医学的な診断ではありません。

より正確に理解したい場合は、臨床心理士やカウンセラーとの面談で自分の特性を整理することをおすすめします。

心身に不調が出ている場合は精神科や心療内科での相談も有効です。

Q4. 学校や職場でHSPの配慮を受けるにはどうすればいい?

A4. 学校や職場でHSPの配慮を受けたい場合は、まずは自分の状況を正しく伝えることが大切です。

HSP自体の診断書は存在しませんが、不安障害やうつ症状が出ている場合には、医師の診断書を提出することで「環境調整が必要」と認められるケースがあります。

例えば、職場では業務量の軽減や休憩時間の確保、学校では席替えや学習環境の調整などが行われることがあります。

また、カウンセラーによる意見書や所見を補足資料として提出することも有効です。

診断書だけに頼らず、上司や先生と対話しながら支援を求める姿勢も重要です。

Q5. HSPは医師に相談したほうがいいですか?

A5. HSPそのものは病気ではないため、必ずしも医師に相談する必要はありません。

しかし、強い不安や抑うつ、不眠、仕事や学業への支障などが出ている場合には、早めに心療内科や精神科を受診することをおすすめします。

医師はHSPという診断を下すことはできませんが、不安障害やうつ病など併発している症状を特定し、治療や診断書発行につなげてくれます。

また、医師に限らず臨床心理士やカウンセラーに相談することで、HSP特有のストレスに対する対処法や環境調整のヒントを得られるでしょう。

「一人で抱え込まない」ことが何よりも大切です。

HSP診断と診断書の正しい理解を持つことが大切

HSPは病気ではなく、生まれ持った気質です。そのため「HSPそのものの診断」や「診断書」は存在しません。

ただし、関連する不調や精神的症状がある場合には、医師による診断と診断書が有効に働きます。

HSPを正しく理解することで「繊細=弱さ」という誤解をなくし、むしろ共感力や感受性の高さといった強みを活かせるようになります。

大切なのは、自己診断にとどまらず、必要に応じて専門家に相談し、適切な支援を受けながら生活を整えていくことです。

正しい知識を持ち、不安に振り回されず自分らしく生きるための第一歩を踏み出しましょう。