パニック障害は、突然の強い不安や動悸・息苦しさが発作的に現れる精神疾患です。

「自分はなりやすいのか」と不安に思う人も多いでしょう。

本記事では、パニック障害になりやすい人の特徴を性格や体質、環境要因から詳しく解説します。

さらに、遺伝との関係や男女差、予防・改善のためにできることも紹介します。

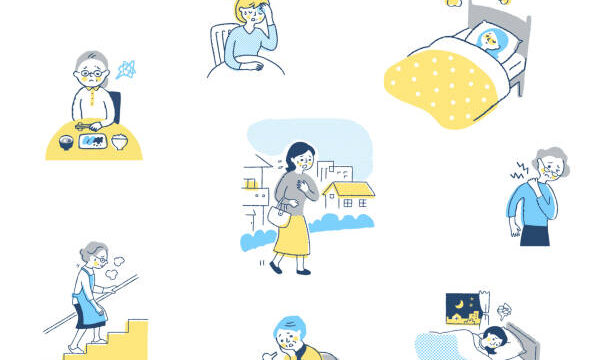

パニック障害になりやすい人の8つの特徴

パニック障害は突然の動悸や息切れ、強い不安感に襲われる発作が繰り返し起こる病気です。

誰にでも起こり得るものですが、発症しやすい人には一定の特徴があります。

これらの特徴を理解することで、自分のリスクを知り、予防や早期対応につなげることができます。ここでは、パニック障害になりやすい人の特徴を8つに整理しました。

- ① 心配性・不安になりやすい性格の人

- ② 完璧主義で自分に厳しい人

- ③ ストレスに弱く抱え込みやすい人

- ④ HSP気質(敏感で刺激を受けやすい)な人

- ⑤ 自律神経が乱れやすい人

- ⑥ 女性・ホルモン変動の影響を受けやすい人

- ⑦ 家族に不安障害やうつ病の既往がある人

- ⑧ 睡眠不足や疲労がたまりやすい人

それぞれの詳細について確認していきます。

① 心配性・不安になりやすい性格の人

心配性で常に最悪のシナリオを考えてしまう人は、パニック障害になりやすい傾向があります。

些細な出来事にも不安を抱きやすく、頭の中で不安が増幅されることで身体症状として現れることがあります。

例えば、動悸や息苦しさを感じると「重大な病気かもしれない」と不安になり、その不安がさらに発作を誘発する悪循環に陥ることも少なくありません。

心配性の性格そのものは悪いことではありませんが、不安を過剰に抱え込みやすい人はストレス耐性が低く、パニック発作を経験しやすいのです。

気分転換やリラックス法を意識的に取り入れることが予防につながります。

② 完璧主義で自分に厳しい人

完璧主義で常に高い目標を自分に課している人も、パニック障害を発症しやすい特徴を持っています。

小さなミスや失敗を許せず、自分を追い込む傾向があるため、心身に強い緊張状態が続きます。

緊張が慢性化すると自律神経が乱れ、動悸や息切れ、めまいなどの不調を引き起こすリスクが高まります。

責任感が強く周囲から頼られる人ほど、「休んではいけない」「弱音を吐いてはいけない」と考えてしまい、結果的に精神的な負担を増大させてしまいます。

完璧を求めること自体が悪いのではなく、「できない自分を許す」「休むことも大切」と考える柔軟さが、パニック障害の予防に重要なポイントです。

③ ストレスに弱く抱え込みやすい人

ストレスをため込みやすく、人に相談せず一人で抱え込んでしまう人もパニック障害になりやすいタイプです。

職場や家庭でのトラブル、人間関係の不和など、日常的なストレスが長期間蓄積すると心身のバランスが崩れ、パニック発作を誘発する要因になります。

特に「自分が頑張らなければならない」と思い込み、弱音を吐けない人は要注意です。

ストレスは自然に解消されるものではなく、適度に発散する必要があります。趣味や運動で気分転換する、人に相談して負担を分散するなどの工夫が大切です。

ストレスに弱いと感じる人ほど、自分のキャパシティを知り、意識的に休養やリフレッシュの時間を設けることが、パニック障害の予防に直結します。

④ HSP気質(敏感で刺激を受けやすい)な人

HSP(Highly Sensitive Person)気質を持つ人は、外部からの刺激に敏感に反応するため、パニック障害を発症しやすい傾向があります。

大きな音や人の表情・感情、環境の変化に過剰に反応し、日常生活で強いストレスを感じやすいのが特徴です。

こうした敏感さは長所でもありますが、心の負担として蓄積すると不安障害やパニック発作につながることがあります。

特に人混みやプレッシャーのかかる場面で緊張が高まり、身体症状として現れるケースも少なくありません。

HSP気質の人は、自分の繊細さを理解し、刺激の少ない環境を選んだり、休息を取りやすい生活スタイルを心がけることで、発症リスクを下げることができます。

⑤ 自律神経が乱れやすい人

自律神経が乱れやすい体質の人は、パニック障害を発症しやすい傾向があります。

自律神経は呼吸・心拍・消化など生命維持に欠かせない働きを担っており、乱れると動悸や息切れ、めまいといった身体症状が出やすくなります。

特に季節の変わり目や気圧の変化、睡眠不足や過労などが重なると、自律神経の乱れが強まり、不安感やパニック発作につながることがあります。

体質的に自律神経が弱い人は、規則正しい生活リズムを意識し、バランスの良い食事や適度な運動を取り入れることが重要です。

また、呼吸法やリラクゼーション法で自律神経を整える習慣を持つことが、発症予防や改善に大きな効果を発揮します。

⑥ 女性・ホルモン変動の影響を受けやすい人

パニック障害は男性よりも女性に多く見られる病気で、これはホルモンバランスの影響が大きいと考えられています。

生理周期や妊娠・出産、更年期など、女性はホルモンの変動を経験する機会が多く、自律神経やメンタルのバランスが崩れやすいのです。

その結果、不安や動悸、息苦しさといった症状が強まり、パニック発作につながることがあります。

特に育児や家庭、仕事の両立でストレスが増える時期に発症しやすい傾向があります。

女性に多いからといって必ずなるわけではありませんが、ライフイベントと心身の不調が重なるとリスクが高まります。

ホルモン変動を意識し、無理せず体調管理を行うことが予防に役立ちます。

⑦ 家族に不安障害やうつ病の既往がある人

パニック障害には遺伝的要因も関係しているといわれています。

家族に不安障害やうつ病などの精神疾患の既往がある場合、発症リスクが高くなる傾向が報告されています。

これは単に遺伝子の影響だけでなく、家庭環境による心理的要因も影響しています。

幼少期から不安の強い環境で育った場合、「不安を抱えやすい思考パターン」が形成されやすく、その後の発症リスクにつながることもあります。

ただし、遺伝的要素があるからといって必ず発症するわけではありません。

リスクを知っておくことで、早めに生活習慣を整えたり、ストレス対処法を身につけるなど、予防につなげることが可能です。家族歴がある人は特にセルフケアを意識することが重要です。

⑧睡眠不足や疲労がたまりやすい人

慢性的な睡眠不足や疲労の蓄積は、パニック障害の大きなリスク要因です。

人間の脳と体は休息によって回復しますが、睡眠が不足すると自律神経が乱れ、不安感や緊張感が強まりやすくなります。

また、過労によって脳内の神経伝達物質(セロトニンやGABAなど)の働きが低下し、心の安定を保ちにくくなることも知られています。特に「忙しくて休めない」「眠れないのが当たり前」と感じている人は注意が必要です。

疲労が限界を超えると、ちょっとした体調変化にも過敏に反応し、パニック発作を起こしやすくなります。

規則正しい睡眠習慣を身につけ、十分な休養を意識することが、パニック障害の予防や改善に直結する大切なポイントです。

遺伝や家庭環境との関係

パニック障害は、性格や体質だけでなく「遺伝的な要因」や「育ってきた環境」も深く関わっています。

生まれ持った素因と環境からの影響が重なることで発症リスクが高まることが知られています。ここでは遺伝や家庭環境に関連する要因を3つに整理して解説します。

- 遺伝的素因(家族に不安障害やうつ病がある場合)

- 幼少期の過干渉・不安定な家庭環境

- 学校や職場での過剰なプレッシャー

それぞれの詳細について確認していきます。

遺伝的素因(家族に不安障害やうつ病がある場合)

パニック障害は遺伝的な素因を持つ人が発症しやすいことが分かっています。

家族に不安障害やうつ病の既往がある場合、そうでない人と比べてリスクが高まるという研究結果もあります。

これは単に遺伝子だけの問題ではなく、不安に敏感になりやすい気質や脳内の神経伝達物質の働きが影響していると考えられています。

ただし、遺伝があるからといって必ず発症するわけではなく、生活習慣やストレスの有無によって大きく左右されます。

遺伝的要素が気になる人は、自分の体質を理解し、早めに生活改善やストレス対処を心がけることが予防につながります。

つまり「遺伝はリスク要因の一つにすぎない」と捉えることが重要です。

幼少期の過干渉・不安定な家庭環境

幼少期に過干渉な親のもとで育ったり、家庭内が不安定な環境であった場合、パニック障害の発症リスクが高まるといわれています。

例えば、常に親から強い期待をかけられたり、否定的な言葉を浴びて育った場合、自分に自信が持てず、不安を抱えやすい性格が形成されやすくなります。

また、家庭内の不和や経済的な不安定さ、虐待経験なども、慢性的なストレス体験として心に残り、大人になってからの不安障害やパニック発作につながることがあります。

幼少期の体験は無意識の思考パターンとして根付きやすいため、トラウマ的な経験を抱えている人は、専門家のカウンセリングを受けることで改善の糸口を見つけることができます。

学校や職場での過剰なプレッシャー

パニック障害は、学校や職場での過剰なプレッシャーが引き金になることもあります。

特に「失敗してはいけない」「常に成果を出さなければならない」といった環境では、心身が常に緊張状態となり、不安感が強まっていきます。

学生時代の受験ストレスや、社会人としての長時間労働、人間関係の摩擦も大きなリスク要因です。

こうした環境下では自律神経が乱れやすく、ちょっとした体調変化にも過敏に反応してパニック発作を引き起こす可能性があります。

また、真面目で責任感が強い人ほどプレッシャーに弱く、発症しやすい傾向があります。過剰なプレッシャーを感じたときには、適度に休息を取り、相談できる相手を持つことが重要です。

パニック障害と男女差・年代別リスク

パニック障害は誰にでも起こり得る病気ですが、性別や年齢によって発症リスクに違いがあることが知られています。

特に女性に多いことや、若年層と中高年層で背景が異なることが注目されています。

ここでは「男女差」と「年代別リスク」を3つの視点から整理して解説します。

- 女性に多い理由(ホルモン変動・ライフイベント)

- 10〜20代での発症リスクと背景

- 中高年での発症と心疾患との鑑別の重要性

それぞれの詳細について確認していきます。

女性に多い理由(ホルモン変動・ライフイベント)

パニック障害は男性よりも女性に多く、統計的には2倍以上発症しやすいとされています。

その理由のひとつがホルモン変動です。女性ホルモン(エストロゲンやプロゲステロン)は自律神経や感情の安定に関与しており、生理前や妊娠・出産、更年期など、ホルモンのバランスが大きく変動する時期は発症リスクが高まります。

さらに、ライフイベントの影響も見逃せません。出産や育児、家庭と仕事の両立など、女性特有のストレス要因が重なることで発症しやすい状況になります。

これらは「女性だから弱い」ということではなく、体の仕組みと社会的な役割が影響しているのです。

女性は特に体調やライフステージに合わせて早めのケアを意識することが大切です。

10〜20代での発症リスクと背景

パニック障害は10〜20代の若年層でも発症することが少なくありません。

この年代では、進学や受験、就職活動といった大きなライフイベントが続き、強いストレスや不安を感じやすい時期です。

また、自律神経やホルモンのバランスがまだ安定していないことも影響します。

特に思春期から青年期にかけては、性格形成や対人関係の変化が重なり、精神的に不安定になりやすいのが特徴です。

さらに「学校に行けなくなる」「電車に乗れなくなる」といった日常生活への支障が顕著に現れやすく、社会生活への影響が大きくなります。

若い年代での発症は将来への不安を強めやすいですが、早期に適切な治療を受けることで十分に改善が可能です。

中高年での発症と心疾患との鑑別の重要性

中高年でパニック障害が発症する場合は、心疾患との鑑別が非常に重要です。

動悸や胸の痛み、息苦しさといった症状はパニック発作でも心臓病でも起こり得るため、区別が難しいことがあります。

そのため、中高年で初めて強い動悸や胸部症状が出た場合は、まず内科や循環器科で心臓の検査を受けることが推奨されます。

心疾患が否定されたうえで、精神的な要因が強いと判断された場合に心療内科や精神科での治療につながります。

中高年は仕事や家庭での責任が大きく、ストレス要因も多いため、発症リスクが高まる年代でもあります。

「年齢的に心臓の病気かもしれない」と不安を感じる場合は、自己判断せずに医療機関でしっかり検査を受けることが大切です。

発症リスクを高める生活習慣や環境要因

パニック障害は性格や体質だけでなく、日常生活の習慣や置かれている環境が引き金となって発症リスクを高めることがあります。

特にストレスのかかり方や生活リズム、嗜好品の影響は見過ごせません。ここでは代表的な生活習慣や環境要因を3つに分けて解説します。

- 過度なストレス・緊張状態の持続

- カフェイン・アルコール・喫煙の影響

- 夜型生活・不規則な睡眠リズム

それぞれの詳細について確認していきます。

過度なストレス・緊張状態の持続

強いストレスや緊張状態が長期間続くと、自律神経のバランスが崩れ、パニック障害の発症リスクを高めます。

例えば、職場での過度なノルマ、人間関係の不和、家庭内のトラブルなど、心身に負担がかかり続ける状況は「いつ発作が起きてもおかしくない」状態を作り出します。

特に真面目で責任感が強い人は、ストレスを抱え込んでしまいがちで、発症しやすい傾向があります。

緊張やストレスが溜まりすぎると、動悸や息切れ、めまいといった身体反応が不安と結びつき、パニック発作の引き金になります。

適度に休息を取り、ストレスを解消する習慣を持つことが、発症を防ぐ大きなポイントになります。

カフェイン・アルコール・喫煙の影響

コーヒーやエナジードリンクなどに含まれるカフェインは、自律神経を刺激し、心拍数や血圧を上昇させます。

不安が強い人が過剰に摂取すると、動悸や震えなどの症状を悪化させ、パニック発作を誘発するリスクがあります。

また、アルコールは一時的に気分を楽にするものの、代謝される過程で不安を強め、発作を引き起こす要因になることがあります。

さらに、喫煙はニコチンが交感神経を刺激するため、自律神経の乱れを助長します。

これらの嗜好品は一見ストレス解消法のように感じても、実際にはリスクを高めてしまう可能性があるのです。

パニック障害の予防や改善のためには、カフェインやアルコールを控え、禁煙を意識することが大切です。

夜型生活・不規則な睡眠リズム

夜型生活や不規則な睡眠は、自律神経の乱れを招き、パニック障害の発症リスクを高めます。

人間の体は昼間に活動し、夜に休むというリズムで調整されていますが、このサイクルが崩れると脳や体が十分に回復できず、不安や緊張が増大します。

特に夜更かしや徹夜、休日の寝だめなどで生活リズムが乱れると、心身が慢性的に疲労し、パニック発作を起こしやすくなります。

また、睡眠不足は脳内の神経伝達物質(セロトニンやGABAなど)の働きを低下させ、精神的な安定を妨げる原因にもなります。

規則正しい睡眠習慣を整えることは、発症予防だけでなく治療効果を高めるうえでも非常に重要です。日中に適度な運動を取り入れると睡眠の質も改善します。

パニック障害を悪化させやすい思考・行動パターン

パニック障害は、発作そのものだけでなく、発作を恐れる思考や日常生活での行動が悪循環を生み、症状を悪化させることがあります。

本人は「自分を守るため」と考えている行動でも、長期的には回復を妨げてしまうケースが多いのです。

ここでは特に注意すべき思考や行動パターンを3つに分けて解説します。

- 「また発作が起きるのでは」と予期不安を強める思考

- 外出や人混みを避け続ける回避行動

- 体調の変化に過敏すぎる自己チェック癖

それぞれの詳細について確認していきます。

「また発作が起きるのでは」と予期不安を強める思考

パニック障害を抱える人に多いのが「また発作が起きるのでは」という強い不安、いわゆる予期不安です。

例えば、以前電車や会議中に発作を経験した人は、その場面に近づくだけで「同じことがまた起こるかもしれない」と強い緊張を感じます。

この予期不安は実際の発作を誘発する引き金となり、症状の悪化につながります。

不安にとらわれ続けることで生活範囲が狭まり、日常生活に大きな支障を及ぼすのです。

予期不安は自然になくなることは少なく、適切な治療や認知行動療法で思考を修正することが有効です。

「不安を完全になくそう」とするのではなく、不安と共存しながら少しずつ行動できるようになることが回復の第一歩となります。

外出や人混みを避け続ける回避行動

パニック発作を経験すると「また同じ場所で発作が起きるのでは」と不安になり、外出や人混みを避ける行動につながることがあります。

例えば、電車やバス、スーパーや映画館など人が多い場所を避け続けることで、一時的には安心できますが、長期的には回避行動が習慣化し、生活の自由が大きく制限されてしまいます。

これにより、仕事や学業、家庭生活にも影響が出て、さらに不安感が増すという悪循環に陥ります。

回避行動は一見「安全を守るため」に見えても、実際には不安を強化し、パニック障害を慢性化させる要因です。

治療の過程では、専門家のサポートのもと少しずつ避けていた場所に挑戦し、不安を軽減する訓練を重ねることが有効です。

体調の変化に過敏すぎる自己チェック癖

パニック障害の人は、体調の変化に過敏すぎる傾向があります。

例えば、少し動悸がしただけで「発作の前兆ではないか」と不安になったり、呼吸や体の感覚を常にチェックしてしまうことがあります。

このような自己監視の癖は、心身を緊張させ、自律神経の乱れを強め、逆に発作を誘発する悪循環を生み出します。

また、体調への意識が過剰になると「健康不安」や「心気症」に近い状態に発展することもあります。

体調に注意を払うこと自体は悪いことではありませんが、必要以上に意識しすぎると心の負担となり、回復を妨げる要因になります。

医師やカウンセラーの指導を受けながら、「多少の体調変化は自然なもの」と受け止める練習が回復に役立ちます。

パニック障害と他の疾患との関連

パニック障害は単独で発症する場合もありますが、他の疾患と深く関連することが多い病気です。

不安障害やうつ病との併発、自律神経失調症との重なり、さらには心臓疾患との鑑別が必要なケースもあります。ここでは代表的な関連疾患を3つの観点から整理して解説します。

- 不安障害・うつ病との併発

- 自律神経失調症との関係

- 心臓疾患との鑑別の必要性

それぞれの詳細について確認していきます。

不安障害・うつ病との併発

パニック障害は、不安障害やうつ病と併発することが非常に多い疾患です。

強い発作や予期不安を繰り返すうちに「また発作が起きるのでは」と不安が増し、日常生活が制限されていきます。

その結果、気分の落ち込みや無気力感が続き、うつ病に発展するケースも少なくありません。

また、もともと不安障害を抱えている人はパニック発作を経験しやすく、相互に悪循環を形成することがあります。

複数の精神疾患が重なると治療が複雑になるため、早期に専門家へ相談し、包括的な治療を受けることが大切です。

薬物療法だけでなく、認知行動療法やカウンセリングを組み合わせて対応することで、併発症状の改善が期待できます。

自律神経失調症との関係

パニック障害と自律神経失調症は症状が似ており、混同されることも多いです。

どちらも動悸やめまい、発汗、息苦しさといった身体症状を伴い、患者本人は「体の病気ではないか」と強い不安を抱きます。

自律神経失調症はストレスや生活習慣の乱れによって自律神経が乱れる状態を指し、パニック障害ではそこに「強い不安発作」が加わるのが特徴です。

両者は密接に関連しており、自律神経の乱れがパニック発作を誘発し、発作への恐怖がさらに自律神経を不安定にするという悪循環が起こります。

診断や治療では両方の視点からアプローチすることが必要で、生活習慣改善と精神的ケアを並行して行うことが効果的です。

心臓疾患との鑑別の必要性

パニック障害の発作では、強い動悸や胸の痛み、息苦しさが現れるため、心臓疾患との鑑別が非常に重要です。

特に中高年で初めて発作を経験した場合、狭心症や不整脈といった心臓の病気と区別する必要があります。

心臓疾患が見逃されると命に関わる危険があるため、まずは循環器内科で心電図や血液検査などを受けることが推奨されます。

そのうえで身体的な異常が見られなければ、心療内科や精神科での診断につながります。

パニック障害は心臓病に似た症状を示すことから、「自分は心臓が悪いのでは」と思い込む人も多く、それがさらなる不安を引き起こす原因になります。正確な鑑別診断を受けることが、安心と適切な治療への第一歩です。

パニック障害を予防・改善するためにできること

パニック障害は「体質や性格だから仕方がない」と思われがちですが、実際には生活習慣やストレス対処法を見直すことで予防や改善が可能です。さらに、専門家に相談して適切な治療を受けることが早期回復につながります。

ここでは、日常生活の中でできる予防・改善法を3つに整理しました。

- 規則正しい生活習慣(睡眠・食事・運動)

- 呼吸法やマインドフルネスによる不安対処

- 専門家に相談するメリット(心療内科・カウンセリング)

それぞれの詳細について確認していきます。

規則正しい生活習慣(睡眠・食事・運動)

パニック障害の予防・改善には、生活習慣を整えることが欠かせません。特に重要なのが睡眠・食事・運動の3つです。

睡眠不足は自律神経を乱し、不安や動悸を強める原因となります。

毎日同じ時間に寝起きし、十分な休養をとることが発作予防につながります。

食事は栄養バランスを意識し、血糖値の急激な変動を避けることが大切です。また、カフェインやアルコールの過剰摂取は発作のリスクを高めるため注意が必要です。

さらに、軽い有酸素運動やストレッチは自律神経を安定させ、ストレスを軽減する効果があります。

生活習慣を整えることは、薬に頼らないセルフケアとして非常に有効であり、継続することで改善効果が期待できます。

呼吸法やマインドフルネスによる不安対処

パニック障害の発作時には呼吸が浅く速くなり、過呼吸に陥ることがあります。これを防ぐために有効なのが呼吸法です。

腹式呼吸を意識して、息をゆっくり吐き出すことで自律神経が整い、不安や緊張を和らげる効果があります。

また、マインドフルネス(今この瞬間に意識を向ける瞑想法)も、不安を和らげる効果が科学的に示されています。

パニック発作は「また起きるかもしれない」という予期不安が大きな原因ですが、マインドフルネスを習慣にすることで過去や未来ではなく「今」に集中し、不安を軽減できるのです。

これらの方法は自宅でも簡単に取り入れられるセルフケアであり、継続することで症状の予防や改善に役立ちます。

専門家に相談するメリット(心療内科・カウンセリング)

パニック障害の症状が続く、または生活に大きな支障をきたしている場合は、専門家に相談することが重要です。

心療内科や精神科では、薬物療法や認知行動療法など、症状に合わせた治療を受けることができます。

薬物療法では抗不安薬や抗うつ薬が用いられ、発作や不安の軽減に効果があります。

一方で、カウンセリングや心理療法では、不安を強める思考パターンや行動習慣を見直し、ストレスへの対処力を高めることが可能です。

専門家に相談する最大のメリットは「一人で抱え込まなくてよい」ことです。

周囲に理解されにくい症状も、医師やカウンセラーが受け止めてくれることで安心感が得られ、回復への第一歩を踏み出すことができます。

回復に向けて意識すべきこと

パニック障害は「一度かかると一生治らないのでは」と不安に思う人もいますが、実際には多くの人が治療やセルフケアを通して回復しています。

回復を早めるためには、病気に対する正しい理解と、周囲のサポート、そして再発を防ぐ習慣づくりが欠かせません。

ここでは回復に向けて特に意識すべき3つのポイントを紹介します。

- 「治らない病気」ではなく回復できる病気

- 家族や周囲の理解とサポートの大切さ

- 再発を防ぐためのセルフケア習慣

それぞれの詳細について確認していきます。

「治らない病気」ではなく回復できる病気

パニック障害は慢性化することもありますが、適切な治療を受ければ十分に回復できる病気です。

薬物療法や心理療法、生活習慣の改善を組み合わせることで、多くの人が発作をコントロールし、社会生活に復帰しています。

「治らない」と思い込むことは不安を増幅させ、症状を悪化させる原因にもなります。

むしろ「治る病気」「改善可能な病気」と理解することが、回復への第一歩です。

医師の指導のもと焦らず治療を続けることで、発作が減り、やがて不安をコントロールできるようになります。希望を持ち続けることが、最も大切な治療要素のひとつです。

家族や周囲の理解とサポートの大切さ

パニック障害の回復において、家族や周囲の理解は非常に大きな役割を果たします。

発作は本人の意思でコントロールできるものではなく、理解のない言葉や態度は症状を悪化させかねません。

家族が「気のせいではない」「本当に苦しいのだ」と理解し、安心できる環境を整えることが大切です。

また、発作が出ても落ち着いて寄り添ってくれる人がいることで、不安は大きく軽減されます。職場や学校でも、無理をさせず柔軟な対応をしてもらえると回復がスムーズになります。

患者本人が「一人ではない」と実感できることが、治療への意欲や自己効力感を高めるのです。

周囲のサポートは回復を加速させる大きな力となります。

再発を防ぐためのセルフケア習慣

パニック障害は改善した後も、強いストレスや生活リズムの乱れが続くと再発する可能性があります。

そのため、日常的なセルフケア習慣を持つことが重要です。十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動は自律神経を整える基本となります。

また、呼吸法やマインドフルネスを取り入れて不安を和らげる習慣をつけることも効果的です。

さらに、ストレスを抱え込みすぎず、信頼できる人に早めに相談することも再発予防につながります。

定期的に心療内科やカウンセリングを利用し、メンタルチェックを受けるのも良い方法です。

小さな不調を放置せずセルフケアを継続することで、再発リスクを大きく下げ、安定した生活を送ることが可能になります。

よくある質問(FAQ)

Q1. パニック障害は遺伝しますか?

パニック障害には遺伝的要因が一定の影響を持つと考えられています。

家族にパニック障害や不安障害、うつ病などの既往がある場合、そうでない人よりも発症リスクがやや高いという研究結果があります。

ただし、遺伝だけで決まるわけではありません。むしろ生活習慣やストレス環境、性格傾向などが複雑に絡み合って発症します。

つまり「遺伝する病気」ではなく「遺伝的素因が影響する可能性がある病気」と理解するのが正確です。

家族歴がある人は、不安や動悸などの症状が出た際に早めに心療内科を受診することで、発症の重症化を防ぐことができます。

遺伝を必要以上に恐れるのではなく、リスクを知りセルフケアを意識することが大切です。

Q2. 女性の方がなりやすいのは本当ですか?

はい、統計的にパニック障害は男性より女性に多く見られます。

これは女性ホルモンの変動が自律神経や感情のコントロールに影響を及ぼすためと考えられています。

生理周期、妊娠・出産、更年期といったライフイベントはホルモンバランスを大きく変化させ、不安や動悸、息苦しさを強めることがあります。

加えて、社会的な背景として家庭や仕事の両立、育児や介護など、女性特有のストレス要因が重なりやすいこともリスクを高めます。

ただし、男性でも強いストレスや体質の影響で発症することはあり、決して女性だけの病気ではありません。

女性に多い傾向があることを理解し、ライフステージに応じた体調管理を意識することが予防につながります。

Q3. 性格で必ず発症が決まるのですか?

パニック障害になりやすい性格の傾向はありますが、性格だけで発症が決まるわけではありません。

心配性や完璧主義、ストレスに弱い人はリスクが高いとされますが、それに加えて生活習慣の乱れ、自律神経の弱さ、ホルモン変動、遺伝的素因などが複雑に絡み合って発症します。

性格を「原因」と捉えるのではなく、「なりやすい要素のひとつ」と理解することが大切です。

性格が要因となっても、ストレス対処法を学んだり生活を整えたりすることで、発症を防いだり軽症で済ませたりすることが可能です。

つまり「性格=必ず発症」ではなく、「性格+環境や体質の組み合わせ」がリスクを高めると考えるべきでしょう。

Q4. パニック障害は自然に治ることもありますか?

軽症のパニック障害であれば、生活習慣の改善やストレス軽減によって自然に症状が落ち着くこともあります。

ただし、多くの場合は「自然に治る」よりも「一進一退を繰り返しながら改善していく」経過をたどります。

放置すると予期不安や回避行動が強まり、慢性化して生活に大きな支障を与えることも少なくありません。

そのため「そのうち良くなるだろう」と自己判断せず、早めに専門家へ相談することが望ましいです。

薬物療法や心理療法を取り入れることで回復のスピードは大きく変わります。

自然治癒を期待するよりも、適切な治療やセルフケアを並行することが、確実な改善につながります。

Q5. 一度治っても再発する可能性はありますか?

パニック障害は一度改善しても、再発する可能性があります。特に強いストレスや生活リズムの乱れ、過労、睡眠不足が続くと再発リスクが高まります。

しかし、これは「必ず再発する」という意味ではなく、セルフケアや再発予防策を意識すればリスクを大きく減らすことが可能です。

具体的には、規則正しい生活習慣を守ること、呼吸法やマインドフルネスで不安を整えること、定期的にカウンセリングや心療内科でチェックを受けることなどが有効です。

再発を恐れるあまりに過剰に不安を抱くと、かえって症状を悪化させることがあります。

「再発しても早期に対応すれば回復できる」と前向きに捉えることが大切です。

パニック障害は「なりやすい人の特徴」を理解して早めに対策を

パニック障害は性格や体質、遺伝や生活習慣などが複雑に関わって発症します。

「なりやすい人の特徴」があるといっても、それは必ず発症することを意味するわけではありません。

大切なのは、自分のリスクを理解したうえで生活習慣を整え、必要に応じて専門家へ相談することです。

発作を経験して不安になったときや、予期不安・回避行動で生活が制限されるようになったときは、早めに心療内科やカウンセリングを利用するのがおすすめです。

正しい知識と早めの行動が、症状の悪化を防ぎ、安心した生活を取り戻す鍵となります。

「治らない病気」ではなく「改善できる病気」であることを理解し、前向きに取り組むことが回復への第一歩です。