「双極性障害になりやすい人の性格の特徴は?」

「双極性障害の方は話し方に特徴がある?」

「診断方法や治療法が知りたい」

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

双極性障害は個人の性格によってもなりやすさが異なります。真面目な人や完璧主義な人はストレスに過剰に反応してしまい双極性障害の発症リスクが高いとされます。

本記事では、双極性障害になりやすい人の性格や話し方の特徴を紹介します。

なお、自身が双極性障害かもしれないと感じたら早急によりそいメンタルクリニックに相談してください。

医師が必要と判断した場合の診断書の即日発行に対応しており、すぐに治療をスタートできるため最悪のケースを防ぐことができます。

双極性障害とは?

双極性障害は、躁(そう)状態と抑うつ状態を繰り返すことを特徴とする精神疾患です。

この障害は、感情やエネルギー、活動レベルや意思決定に影響を及ぼし日常生活を送ることが困難になることが特徴です。

ただし、適切な治療を行うことで多くの人が症状をコントロールしながら生活を送ることが可能です。

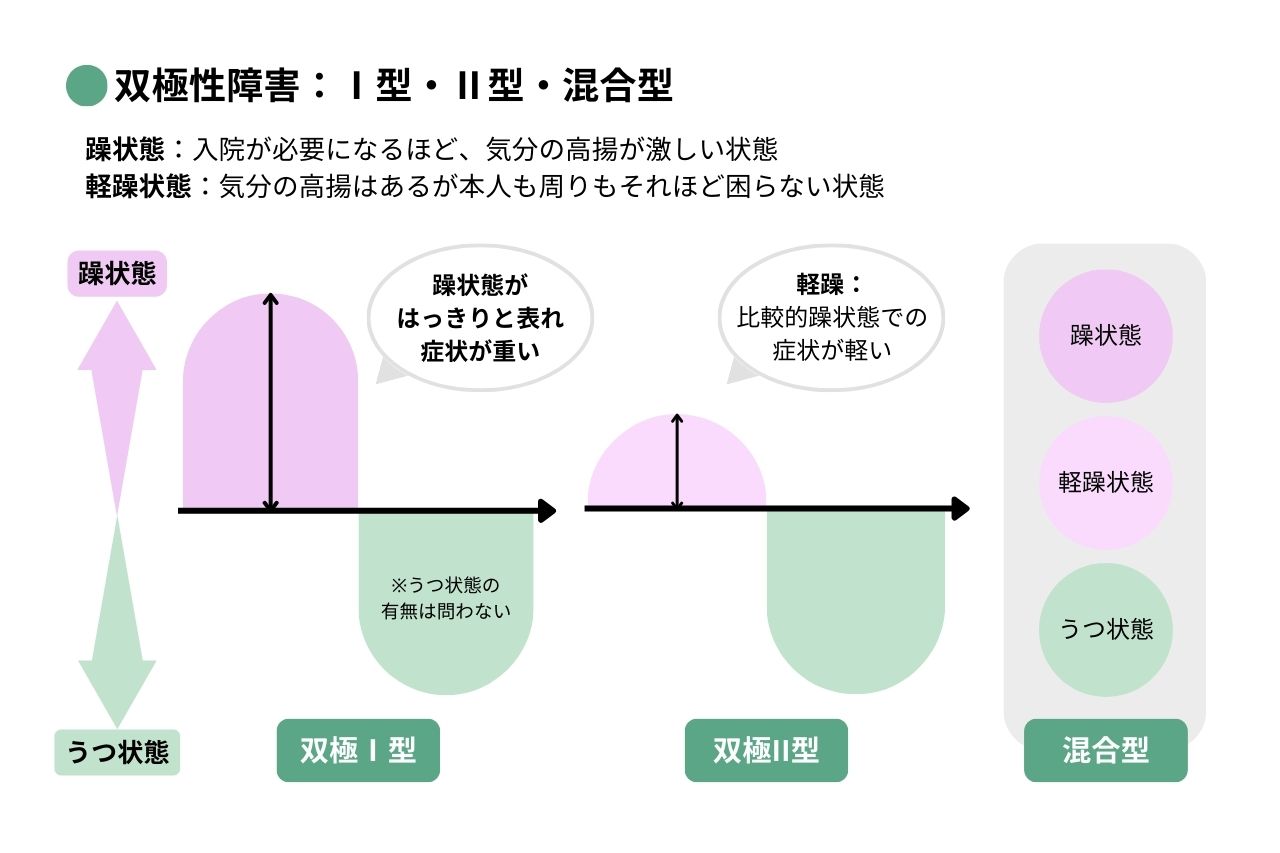

双極性障害は主に1型と2型に分類され、それぞれ異なる症状が見られます。

双極性障害1型の症状の特徴

双極性障害1型は、躁状態が顕著に現れることが特徴です。極端な高揚感や過剰な自信、衝動的な行動が見られることがあります。

また、睡眠がなかなかとれず、注意力散漫や攻撃的な言動に発展する場合もあります。

この躁状態は、社会的・職業的な機能にも大きな影響を及ぼすことがあり、時に入院治療が必要なほど深刻になることもあります。

双極性障害2型の症状の特徴

双極性障害2型は、1型と比較して躁状態が軽い「軽躁(けいそう)」状態となるのが特徴です。

軽躁状態では、高揚感やエネルギーの増加が見られますが、1型ほど極端ではなく、比較的社会生活を維持できる場合が多いです。

ただし、双極性障害2型では抑うつ状態がより長期にわたって続く傾向があり、これが生活の質の低下や社会的機能の障害につながることがあります。

双極性障害になりやすい人9つの性格

双極性障害は個人の性格によってもなりやすさが異なります。ここでは、双極性障害になりやすい人の9つの性格の特徴を紹介します。

- 気分の波が激しい人

- ストレス耐性がない人

- 周りに気を使いすぎる人

- 勢いで行動してしまう人

- 几帳面で真面目な人

- 責任感が強い人

- 完璧主義な人

- 粘着質な人

- 気が弱い人

自身が当てはまるかどうか確認していきましょう。

気分の波が激しい人

気分の波が激しい人は、日常生活において感情の起伏がとても大きい傾向があります。

些細な出来事でも非常に喜んだり、逆に深く落ち込んだりと、感情の振れ幅が大きいのが特徴です。

このような性格の人は、双極性障害の大きな特徴である「躁状態」と「抑うつ状態」を経験しやすいと言われています。

ただし、必ずしも双極性障害につながるわけではなく、その他の要因やストレスとも関連しています。

気分の変化が激しいと感じる場合は、それを和らげる方法を見つけることが重要です。

ストレス耐性がない人

ストレス耐性が低い人は、環境の変化やプレッシャーに弱く、心理的負荷を受けるとすぐに反応してしまうことがあります。

このような特徴を持つ人は、ストレスが原因で感情のコントロールが難しくなり、双極性障害の症状が悪化するリスクが高まります。

特に、過度なストレスは躁または抑うつ状態を引き起こしやすい環境を作るため、自分なりのストレス発散や対処方法を見つけることが重要です。

周りに気を使いすぎる人

周りに気を使いすぎる人は、常に他人の心情や期待に敏感で、無理をしてでも自分を犠牲にしてしまうことがあります。

このような性格の人は、周囲との関係性が崩れると大きなショックを受けやすく、強い抑うつ状態に陥ることがあります。

また、自己評価を他人の意見に依存している場合、自分を見失いやすくなるため注意が必要です。

他人を気遣いつつも、自分自身の感情や願いを大切にすることが、心のバランスを保つ鍵となります。

勢いで行動してしまう人

勢いで物事を決めるタイプの人は、直感的に行動することが多く、計画性に欠けている場合があります。

こうした人は、考えずに突発的に動いてしまうことから、予期せぬトラブルに巻き込まれることが多く、そのたびに落ち込む傾向にあります。

この特徴は双極性障害の躁状態に類似している部分があり、同疾患のリスクが高まることがあります。

衝動を抑えるための自分に合った方法を見つけることが重要です。

几帳面で真面目な人

几帳面で真面目な性格の人は、理想が高く、常に完璧を追求しがちです。

このような性格は、ストレスやプレッシャーを増幅させる原因になることがあります。

特に、自分が設定した高い目標を達成できないときに、自己否定感に陥ることが多くなり、慢性的なストレスが引き金となって双極性障害の症状が現れる可能性があります。

適度な息抜きと完璧でない自分を受け入れる姿勢を持つことが重要です。

責任感が強い人

責任感が強い人は、他人に頼ることを嫌い、自分で全て解決しようとする傾向があります。

このため、ストレスによる負担が大きくなると精神的な疲労が蓄積し感情のバランスを崩しやすくなります。

また、自己犠牲的な行動を取りすぎると、自分の意志や感情を押し殺すことになり、それが双極性障害の発症につながることがあります。

責任感が強いのは素晴らしいことですが時には休む勇気を持つことも必要です。

完璧主義な人

完璧主義な人は、細部にこだわりすぎて自分に過剰な期待を寄せることがあります。

そのため、思い通りにいかないときに大きなストレスを感じやすく自己否定に陥ることが特徴です。

このストレスやプレッシャーが積み重なることで、感情のコントロールが困難になり躁状態や抑うつ状態を引き起こしやすいと言われています。

完璧を求めすぎないことも双極性障害の予防に大切です。

粘着質な人

粘着質な人は、物事や人間関係に執着しすぎる傾向があります。

この性格特性を持つ人は、一度失敗したり拒絶されたりすると、その出来事に囚われ続けることがあり、感情的なダメージが長引くことがあります。

こうしたストレスの蓄積は、双極性障害のリスクを高める可能性があります。そのため、物事にこだわりすぎず、柔軟な思考と切り替えを意識することが大切です。

気が弱い人

気が弱い人は、自分の意見を主張するのが苦手で、否定されることを恐れる傾向があります。

このため、他人の期待に過剰に応えようと努力しすぎて、自分の気持ちを抑え込んでしまうことがあります。

このような性格の人は、抑うつ状態に陥りやすく、それがきっかけとなって双極性障害が発症する場合があります。

自信をつけるために自分自身を肯定する習慣をつけることが重要です。

双極性障害になりやすい人の環境要因

双極性障害の発症には、遺伝的な素因とともに生活環境やストレスが大きく関係しています。双極性障害になりやすい人の環境要因の特徴は以下の通りです。

- ストレスが溜まりやすい職場環境

- 家族に双極性障害を患っている人がいる

- 睡眠不足

- 夜勤仕事をしている

双極性障害になりやすい環境的な要因について詳しく確認していきます。

ストレスが溜まりやすい職場環境

仕事での過剰なプレッシャーや、長時間労働によるストレスは、双極性障害の発症リスクを高める要因の一つです。

特に、上司や同僚から理解を得られない職場環境や、高いパフォーマンスを求められる職種では、自律神経に負担がかかりやすくなります。

このような環境では、精神的なバランスを保つことが難しくなり、ストレスが増幅されることで、双極性障害を誘発する可能性があります。

定期的な休息を取り、適切に感情をコントロールすることが重要です。

家族に双極性障害を患っている人がいる

双極性障害は、遺伝的な要因が強く関連していると考えられています。

家族や親族に同じ障害を抱える人がいる場合、リスクが通常よりも高くなる可能性があります。

特に、親や兄弟姉妹が双極性障害を患っている場合には、共通の遺伝的要因だけでなく、同じ家庭環境やストレスを共有することが影響することもあります。

このため、自分自身のメンタルヘルスに気を配ることが重要で、早めの医師への相談が予防策として効果的です。

睡眠不足

睡眠不足は、双極性障害の発症リスクを高める重要な要因の一つです。

特に、睡眠時間が不規則で短い状態が続くと、精神的な安定が崩れやすくなります。

双極性障害においては、睡眠と気分の変動が密接に関連しており、質の良い睡眠を確保することが非常に重要です。

不眠が長期間にわたるとうつ状態や躁状態の引き金となる可能性が増大します。規則的な生活リズムを心がけ、睡眠環境を整えることが予防の鍵となります。

夜勤仕事をしている

夜勤など、日中と夜間が逆転する生活リズムは、双極性障害を発症しやすい環境の一つとされています。

夜勤は、体内時計を大きく乱し、睡眠不足や疲労を引き起こします。

さらに、夜間に活動することで感情の浮き沈みが激しくなりやすく、脳内の神経伝達物質のバランスにも悪影響を与える可能性があります。

また、夜勤勤務者は孤独を感じやすく、精神的なサポートが不足するケースも見られます。健康的な生活リズムを維持するための対策が必要です。

双極性障害の診断方法

双極性障害の診断は、主に精神科医や心理士による会話や行動観察を通じて行われます。

双極性障害は躁状態と鬱状態が交互に現れる特徴を持つため、患者の気分や行動パターンについて詳細にヒアリングが行われ診断が下されます。

診断の際は「DSM-5」と呼ばれる国際的に用いられる診断基準が使用されることが一般的です。

DSM-5の診断基準においては、双極性障害Ⅰ型とⅡ型の区別は主にエピソードの種類とその頻度に基づいて行われます。

まず、双極Ⅰ型障害と診断されるケースでは、抑うつ状態や軽躁状態を経験したかどうかに関係なく、一度でも明確な躁エピソードが認められれば該当します。

一方で、双極Ⅱ型障害としては、これまでに躁エピソードが一切見られず、少なくとも1度の軽躁エピソードと、さらに抑うつエピソードを経験している場合です。

このように、それぞれの診断にはエピソードの内容が重要な鍵となります。

双極性障害の方の話し方の特徴

双極性障害は、躁状態とうつ状態の間を行き来する心の病とされており、その症状によって話し方にも特徴が現れることがあります。双極性障害の方の話し方の特徴は以下の通りです。

- 攻撃的になる

- 話が早口になる

- 話の内容が支離滅裂になる

- 冗談が増える

- 駄洒落が増える

- 自分を責めるようになる

- 自信に満ち溢れている

それぞれの話し方の特徴について詳しく確認していきます。

攻撃的になる

双極性障害の躁状態では、攻撃的な言葉づかいや態度になることがあります。

感情の高まりにより他人の意見や批判に対して過剰に反応しがちで、結果として強い口調や相手を責めるような言動が増える場合があります。

周囲とのコミュニケーションにおいて摩擦を生む可能性が高いため、周囲が冷静に受け止めつつも適切な対応を心がけることが重要です。

話が早口になる

躁状態では、思考が高速で巡るために早口になりやすい傾向があります。

頭の中で湧き上がるアイデアや考えが溢れてしまい、それを全て言葉にしようとして結果的に話のスピードが極端に速くなるのです。

このため、周囲の人々にとっては話が追いつけなかったり、何を言っているのか理解しづらいと感じる場合があります。

本人はテンションが高い状態であるため、自分の話し方のスピードや相手の反応に気づかないことも多いです。

話の内容が支離滅裂になる

躁状態では、思考の飛躍やアイデアの過剰な流れが原因で話の内容がまとまりを欠くことがあります。

たとえば、会話の中で突然話題を変えたり、結論に至るまでの過程が飛び飛びになったりすることが見られます。

また、うつ状態ではネガティブな思考が強調され、話にまとまりがないように感じることもあります。このような話し方は周囲を混乱させることがあります。

冗談が増える

躁状態では明るさや興奮が増幅されるため、言動がユーモアに富むことがあります。

この影響で冗談を頻繁に言うようになり、場を盛り上げようとする様子が見られることがあります。

一方で、これらの冗談は時にタイミングや内容が不適切で、周囲を困惑させる結果となる場合もあります。

駄洒落が増える

躁状態の中には、駄洒落や言葉遊びを頻繁に用いるようになる特徴もあります。

本人は楽しんでいるつもりでも、周囲にとっては唐突だったり冗長に感じられることも少なくありません。

また、周囲が反応に困る場合もあるため、うまく聞き流すか、穏やかに会話を進める対応が求められます。

このような発言も、双極性障害の型の話し方の特徴です。

自分を責めるようになる

うつ状態に移行した際には、自分を責めるような発言が目立つことがあります。

「自分には価値がない」「何をやってもダメだ」といったネガティブな言葉を繰り返す場合もあります。

このような発言は周囲にとってつらいものですが、本人にとっては内面的な苦しみが表に出ている状態です。

そのため、安易に否定するのではなく、寄り添う姿勢を大切にすることが重要です。

自信に満ち溢れている

躁状態では、ときに極端な自信に満ちた話し方をすることがあります。

通常では考えられないような計画を語ったり、自分が何でもできるような発言をしたりすることもあります。

このような態度は理解されにくい場合もありますが、病気の一部として注意して接することが大切です。

その一方で、注意深く観察し、危険な行動を取らないよう支える姿勢が必要です。

双極性障害の治療法

双極性障害は、適切な治療を行うことで躁状態や抑うつ状態を抑えて安定した精神状態を保つことができます。双極性障害の主な治療法は以下の通りです。

- 薬物療法

- 精神療法

- 電気けいれん療法

それぞれの治療法を確認していきます。

薬物療法

薬物療法は双極性障害の治療において中心的な役割を果たします。

主に気分安定薬、抗精神病薬、そして必要に応じて抗うつ薬が用いられます。

気分安定薬は、感情の波を抑え、躁状態や抑うつ状態を予防する役割を持っています。一方、抗精神病薬は特に躁状態を鎮めるために使用されます。

ただし、薬の効果や副作用は個人差があるため、医師と相談の上で適切な薬剤を選ぶことが重要です。

また、薬物療法は服薬の継続が鍵であり自己判断での中断は状態を悪化させる可能性があるため注意が必要です。

精神療法

精神療法は、薬物療法を補完し、心理的なサポートを提供する治療法です。

認知行動療法(CBT)は、双極性障害患者に特に効果的とされ、自分の思考パターンや行動を理解し、感情のコントロールを学ぶ助けになります。

また、家族療法も効果が期待でき、患者の家族が病気について深く理解しサポート体制を整えることで患者の回復を促進します。

精神療法は、患者本人が病気についてより良く理解し、安定した日常生活を送るための重要な土台となります。

電気けいれん療法

電気けいれん療法(ECT)は、薬物療法や精神療法が効果を示さない場合に用いられる治療法です。

特に重度のうつ状態や薬剤に抵抗性のある躁状態に対して効果を発揮します。

この治療法では、電気刺激を脳に与えることで、脳全体の活動を再調整し、症状の改善を目指します。

ECTは麻酔下で行われるため、治療中の痛みはなく、安全性も高い治療法として認識されています。

しかし、短期的な記憶障害などの副作用が生じる可能性があるため、事前に医師と十分な相談を行うことが大切です。

双極性障害の治療を行う際に心がけること

双極性障害は、適切な治療とサポートがあれば十分な改善が期待できる疾患です。

治療を成功させるためには、医師との協力や周囲との連携が重要です。双極性障害の治療を行う際に心がけることは以下の通りです。

- 双極性障害を受け入れる

- 双極性障害になった原因を把握しておく

- 家族や恋人に症状について伝えておく

- 再発のリスクを理解しておく

それぞれ確認して、双極性障害を発症した際に心がけてください。

双極性障害を受け入れる

双極性障害を治療する上で最も重要なのは、自分が双極性障害を発症していることを受け入れることです。

受け入れることは自己否定をするという意味ではなく、自身の症状を理解し、それに適したサポートや対策を見つける土台を作るという意味があります。

無理に「普通」に振る舞おうとせず、自分らしさを大事にすることが大切です。

治療の一環として、自分の状態をオープンにし医師や家族と共有することで孤立を防げる可能性も広がります。

双極性障害になった原因を把握しておく

双極性障害は遺伝的要因、ストレス、生活環境など、さまざまな要因が絡み合って発症するとされています。

自分が発症に至った理由を把握することは、再発を防ぐために非常に有効です。

カウンセリングや精神科医との話し合いの中で、自分の過去や現在の状況を分析し、ストレス源が何であるかを理解することで、今後の生活をより安定させる手助けとなります。

家族や恋人に症状について伝えておく

双極性障害の治療には家族や恋人など、身近な人の理解が重要です。

病気の特徴を正しく伝えることで、周囲が発作や感情の変動に適切に対応しやすくなり、サポート体制を整えることができます。

特に、躁状態や抑うつ状態が起きた場合、どのように接してほしいか共有しておくと良いでしょう。

また、日々の変化に気づいてもらうために、症状をオープンに伝えておきましょう。

再発のリスクを理解しておく

双極性障害は再発の可能性が高い疾患です。そのため、再発を防ぐための予防策を事前に考えておくことが重要です。

たとえば、規則的な生活リズムを保つ、十分な睡眠を取る、ストレスを軽減する方法を見つけることなどが役立ちます。

また、医師の指示に従って薬を継続的に服用することも不可欠です。

他にも、再発の兆候が現れた際にはすぐに相談できる体制を整えておきましょう。

双極性障害の予防法

双極性障害は正しい知識を持ち、生活習慣を整えることで予防することが可能です。双極性障害の具体的な予防法は以下の通りです。

- 十分な休息を取る

- リフレッシュできる趣味を楽しむ

- 適度な運動を取り入れる

- バランスの良い食事を心がける

- 心の不調を感じたらすぐにクリニックに相談する

以下では、日常生活で意識したい予防法についてご紹介します。

十分な休息を取る

十分な休息を取ることは、双極性障害の予防に非常に重要です。睡眠不足や不規則な生活リズムは気分のアップダウンに大きく影響を与え、症状を悪化させる可能性があります。

そのため、毎日決まった時間にベッドに入り、一定の睡眠時間を確保することを心がけましょう。

また、寝る前のスマートフォンやテレビの使用を控えることや、リラックスできる環境を整えることも効果的です。

質の良い睡眠が心身の健康を支える基礎となるのです。

リフレッシュできる趣味を楽しむ

趣味を持つことは、日々のストレスを軽減し、気分を安定させる大きな助けとなります。特に、リフレッシュできるような活動や興味のある分野に時間を費やすことは心の健康にとても良い影響を与えます。

アートや音楽、ガーデニング、読書など、自分自身が楽しめるものを選ぶことが大切です。

また、新しい趣味を始めることで新鮮な刺激が得られ、日常にポジティブな変化をもたらします。自分に合った趣味を見つけ、無理なく取り入れていきましょう。

適度な運動を取り入れる

運動は、心と体の健康を保つための有効な手段の一つです。適度な運動を日常生活に取り入れることで、ストレスを軽減し、気分の調整を助けることができます。

例えば、ウォーキングやヨガ、軽いジョギングなどは、特におすすめの運動です。

さらに、運動をすることで脳内のセロトニンやエンドルフィンの分泌が促され、ポジティブな気持ちや落ち着きを得ることが期待されます。

身体を動かすことが精神の安定につながるため、無理のない範囲で習慣化することを目指しましょう。

バランスの良い食事を心がける

双極性障害の予防には、日々の食事内容もしっかりと管理することが大切です。

栄養バランスの良い食事を心がけることで、脳や心の機能を支える栄養素を適切に摂取することができます。

野菜、果物、タンパク質、良質な脂質などをバランスよく取り入れるように意識しましょう。

また、カフェインやアルコールの過剰摂取は、気分の変動を引き起こす可能性があるため注意が必要です。

心の不調を感じたらすぐにクリニックに相談する

心の不調を早いうちに察知し、専門家に相談することが、双極性障害の予防・改善につながります。

特に、気分が極端に高揚したり落ち込んだりする兆候が見られたら、自分だけで抱え込まず、医師やカウンセラーに相談することをおすすめします。

早期の相談を通じて適切な治療やアドバイスを受けることが、症状の悪化を防ぐ鍵となります。

また、定期的にメンタルヘルスのチェックを行う習慣をつけることも、心の健康を守るために大切です。

双極性障害の方への接し方のポイント

双極性障害を持つ方への接し方には、理解と配慮が非常に重要です。彼らが抱える症状や気持ちを尊重し、適切な援助ができる関係性を築くことでスムーズな症状の回復につながります。

双極性障害の方への接し方のポイントは以下の通りです。

- 双極性障害の特徴ついて理解する

- 否定せずに受け入れる姿勢を見せる

- 自殺のサインを見逃さない

- ストレスが少ない環境を提供する

それぞれの接し方のポイントを確認して適切にコミュニケーションを取れるようになりましょう。

双極性障害の特徴ついて理解する

双極性障害は、感情の起伏が極端になることを特徴とする精神疾患です。

躁状態では気分が高揚し、エネルギーが過剰になりがちで、逆にうつ状態では著しい気分の落ち込みを感じます。

このような変動があることを理解し、症状がコントロールできないことが本人のせいではないことを認識することが大切です。

また、症状の現れ方には個人差があるため、相手がどのような特徴を持っているかを把握することも必要です。

否定せずに受け入れる姿勢を見せる

双極性障害を持つ方は、自分の感情や行動をコントロールすることに苦しむ場合が多く、周囲の否定的な反応がさらにストレスを加える可能性があります。

彼らが自分の状況について話す際には、一方的に否定せず、共感の姿勢を示すことが重要です。

「そう感じるんだね」「あなたの気持ちを理解したい」という態度を示せば、相手は安心して話せる環境と感じるでしょう。

否定よりも受容を優先することで、信頼関係を深める一歩となります。

自殺のサインを見逃さない

双極性障害を抱える方は、時に自殺リスクが高まることがあります。そのため、自殺につながる可能性のあるサインを見逃さないことが大切です。

急に話し方や態度が沈んだり、遺書に似た文章を書いたり、大切な物を人に譲るなどの行動が見られる場合は注意が必要です。

これらの兆候を感じたら、速やかに専門家や家族と連携し、適切な支援を提供することが大切です。

ストレスが少ない環境を提供する

双極性障害を持つ方は、強いストレスがきっかけで症状が悪化することがあります。

周囲の人ができることの一つとして、ストレスの原因を軽減し、可能な限り穏やかな環境を提供することが挙げられます。

過剰な要求や意見の押し付けを避け、本人がリラックスできる空間を整えるなどの工夫が大切です。

双極性障害の症状を感じたらすぐにクリニックへ!

双極性障害の症状は、早期に適切な治療を受けることでコントロールが可能です。

もし、躁状態やうつ状態の特徴を強く感じている場合や、生活に支障をきたしている場合には、すぐに精神科や心療内科のクリニックを訪れることをおすすめします。

適切な診断と治療を受けることで、日常生活をより安定させることが可能になります。早めの受診が、心身の健康を守る最善策です。

自身が双極性障害かもしれないと感じたら早急によりそいメンタルクリニックに相談してください。

医師が必要と判断した場合の診断書の即日発行に対応しており、すぐに治療をスタートできるため最悪のケースを防ぐことができます。